|

Jeunesse du surréalisme

Le 2 juillet 1925, un banquet est

donné à Paris, à la Closerie des Lilas, en l'honneur du poète Saint-Pol-Roux.

Une vieille écrivaine célèbre, Rachilde, clame, de façon patriotique, que

jamais une Française ne pourra épouser un Allemand. De jeunes énervés «

surréalistes » sont là, notamment un type de 24 ans qui explose, se met à la

fenêtre, et crie : «A bas la France ! Vive Abd el-Krim !» Son nom ? Michel Leiris. Le lendemain, il écrit à

son ami Jacques Baron, 20 ans, qui accomplit son service militaire en Algérie :

« Je vous écris, le visage et les jambes tout endoloris des coups que j'ai

reçus hier... Il paraît que j'ai mérité la mort pour avoir laissé échapper

quelques cris du cœur, et la foule a voulu m'écharper. J'en suis heureusement

quitte pour quelques ecchymoses et une forte courbature. »

Crier « A

bas la France ! » et « Vive Abd el-Krim ! » en 1925, ce serait hurler la même chose

aujourd'hui, à l'Arc de Triomphe, en remplaçant Abd el-Krim (tueur de soldats français à l'époque,

pendant la guerre du Maroc) par « Vive Al-Qaida ! ». Ces jeunes gens sont fous,

et on appréciera la retenue de Leiris dans sa lettre, quand on sait (notes

épatantes de cette Correspondance inédite) qu'il a été rossé par la

foule attroupée devant la brasserie, qu'il lui a échappé grâce à des policiers,

lesquels l'ont eux-mêmes roué de coups au poste où il a été conduit. Un autre

ami, du nom de Louis Aragon, raconte à Baron : « Tu sais qu'on a failli se

faire tuer (mais vraiment), tu as vu ça dans les journaux. Leiris a été abominablement

arrangé. Ça a été fantastique, terrible et merveilleux. »

La presse de

l'époque réagit violemment. Ces terroristes sont des « aspirants-apaches,

métèques du cloaque toléré de Montparnasse, où pullulent les indésirables, les

espions, les peintres fous... Ces jeunes bourgeois peints en rouge veulent

ouvertement la mort de tout ordre français et crient très haut leur goût pour

la trahison. Ils souillent les morts, et s'assemblent pour frapper une femme ».

Le spectre de

Mai-68 se profilait donc déjà en 1925 ? Heureusement, après tous ces

débordements catastrophiques, les principaux agitateurs de ce lointain passé

effervescent ont disparu ou ont été mis hors d'état de nuire. L'un d'eux a même

été décrété, il y a peu, « trésor national ». Certes, on continue à repérer,

ici ou là, des individus réfractaires, que le journal Le Monde, dans son

supplément littéraire, ne manque pas de stigmatiser : ce sont les « sentinelles

du politiquement incorrect », les «prétendus marginaux qui règnent sur l'époque

» (des noms ! des noms !). Décidément, une certaine fureur (c'est le mot

préféré de Leiris à l'époque, comme celui d'Antonin Artaud, sans parler de ces

fous furieux que sont aussi Breton et Bataille) doit être matée.

Périodiquement, la censure y veille, et peut-être, en 2013, plus que jamais.

D'où l'importance de ces témoignages historiques (les dates, les clans, les

ruptures, les engagements), et l'atmosphère passionnelle qui s'en dégage,

parfois de grande amitié.

Leiris et Baron

ont beaucoup traîné ensemble, la nuit, dans les bars et les boîtes de

Montmartre et de Montparnasse. L'alcool coule à flots, il y a le jazz, le

cinéma, les femmes, et, très vite, le tourbillon surréaliste. Leiris sera très

actif, Baron, plutôt paresseux, non. Baron dira en 1965 : « A 17 ans, j'étais

un espoir du surréalisme et j'ai dû me complaire dans cette idée. Je le suis

resté... Comme si on restait toute sa vie un espoir. » Ni lui ni Leiris ne sont

faits pour la discipline de groupe (d'où la rupture avec Breton, qui leur

reproche leur mode de vie). Curieusement, ces deux-là resteront très proches.

Leiris à Baron : « Sachez que vous êtes le meilleur de tous mes amis, le plus

sensible, et que je ne pense jamais à vous sans une grande émotion. » Baron à

Leiris : « Adieu, Michel, je vous aime beaucoup. Comme la poésie. » Ils se

vouvoient, comme Breton vouvoie tout le monde, sauf Aragon (ça finira mal). Les

questions politiques (communisme ou pas) vont diviser les uns et les autres, la

référence centrale restant, pour Leiris et Baron, le fantôme de Jacques Vaché. Leiris : «Je préférerai toujours de beaucoup Vaché, vous le savez, qui se piquait d'être avant toute

chose un jeune homme à la mode, à tous les révolutionnaires organisés que nous

connaissons. » Et Baron, en 1933 : « Moi toujours un peu voyou. Je compte

devenir tout à fait gentleman-voyou d'ailleurs. »

En 1931,

Aragon, après la publication de son poème Front rouge, est inculpé pour

incitation des militaires à la désobéissance et appel au meurtre. On ne voit

pas un leader d'extrême gauche réciter aujourd'hui ces vers insurrectionnels :

« Dépasse la Madeleine Prolétariat/ Que ta fureur balaye l'Elysée. » On connaît

la suite, et le long séjour d'Aragon dans le bunker du Parti communiste.

Leiris, à l'époque, est tout de suite très lucide: « La folie a été selon

moi de chercher à identifier la poésie avec la propagande politique. » On

voit bien comment tout bascule dans les années 1930. Baron : « La haine

des milieux mondains s'affirme farouchement contre les surréalistes et

sous-produits. C'est naturellement aussi dégueulasse que leur affection

imbécile d'avant. » Leiris, après son aventure chez les Dogons en Afrique (L'Afrique

fantôme), et avant de commencer La Règle du jeu, parle, en 1933,

d'un « chimérique désir d'on ne sait quelle réhabilitation ». « Près de quatre

années durant lesquelles j'ai changé de milieu n'ont fait que me rapprocher de

mes amis et me montrer - en me faisant toucher du

doigt le manque complet d'humanité qui sévit dans les autres milieux - combien

notre milieu à nous, en dépit de tous nos défauts, faiblesses, bêtises, etc.,

vaut mieux et à quel point il se révèle, en fin de compte, le seul possible des

milieux. » Leiris a 32 ans, il est en plein cafard, rien ne va plus pour lui,

ni son mariage, ni sa cure psychanalytique, ni ses voyages, ni son activité

prétendument révolutionnaire pour masquer le vide (il tentera de se suicider en

1957). Il reste quoi ? La «petite bande » d'autrefois, l'amitié «peu commune ».

Cette amitié, on la lit aussi dans une notation de Baron à propos de Georges

Bataille. Ils sont dans un bar, l'atmosphère est vulgaire, et Baron écrit : «

Bataille est vraiment très gentil et il a la rareté d'un cœur d'or, il est un

peu tapé, moi aussi. » Qui a jamais parlé du « cœur

d'or» de Georges Bataille ? A ma connaissance, personne.

En réalité, ce qui

frappe le plus, par rapport à notre époque étriquée et sinistre, c'est

l'importance que tous ces nouveaux venus attachaient à la poésie. Pas à la

poésie des « poèmes », bien sûr, mais à celle de l'expérience intérieure de

vivre, fête ou tragédie. Revendication de liberté chez Leiris : « Je ne peux

vivre que dans l'antithèse et le changement. » De sensibilité, chez Jacques

Baron, cet enfant perdu du surréalisme : « Il y a quelque chose qui unit les

gens, une question de chair, de peau (affinités électives si l'on veut), qui

dépasse l'idéologie. »

PHILIPPE SOLLERS

Correspondance

Michel Leiris-Jacques Baron, édition établie, annotée et préfacée par

Patrice Allain et Gabriel Parnet, éditions Joseph K.,

2013.

|

|

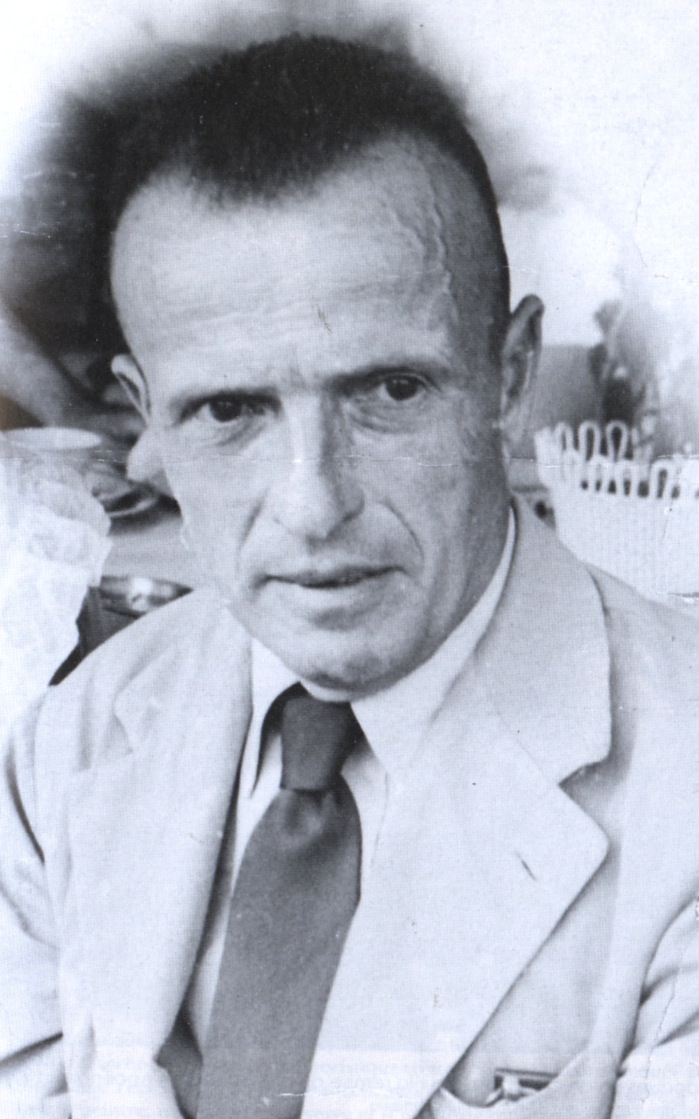

| Michel Leiris à Venise, septembre 1952 |

Jacques Baron chez Picabia, 1923 |

|