|

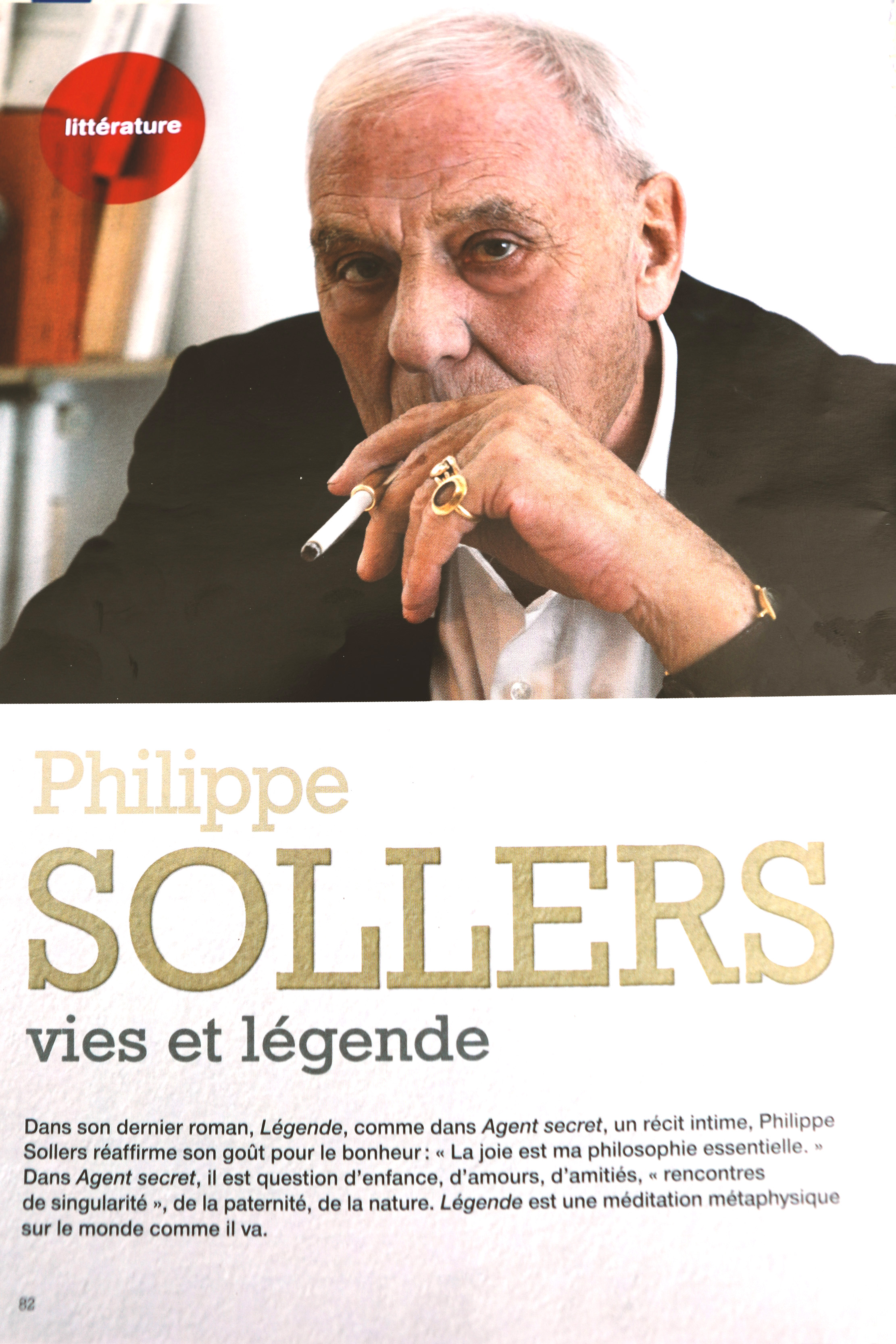

Josyane Savigneau :

Vous avez publié en mars deux livres, un roman, Légende, et un texte

très personnel, avec des photos, Agent secret, dans la collection

« Traits et portraits », que dirige Colette Fellous au Mercure de France. Ce dernier est très étonnant car il n’y a aucune fiction,

contrairement à vos Mémoires, dont le titre était Un vrai roman.

Vous avez mis longtemps à accepter la proposition de Colette Fellous. Pourquoi vous êtes-vous décidé ?

Philippe Sollers : À cause des photos. Comme je le dis des citations,

qui sont des preuves que l’on sait lire ou que l’on vit d’une certaine façon,

les photos sont des preuves. Il me fallait à un moment ou à un autre publier

des photographies. Un choix. Le contraire de ce que je viens de voir dans la

biographie américaine de Philip Roth, sortie aux États-Unis en avril. On a là

trois cahiers photos. Roth a eu le tort de donner à son biographe toutes ses

photos, et celui-ci n’a pas su faire le choix.

Les photos que j’ai choisies montrent une biographie qui commence évidemment

avant que je publie des livres. La société semble penser que je suis venu au

monde avec mon premier roman. Or, j’avais 22 ans. Et, avant cet âge, j’ai eu

beaucoup d’expériences, dont certaines photos portent l’empreinte. Les photos

sont des déclarations. Il y a des femmes, à commencer par ma mère, très

moderne, en avance sur son époque, et l’étrangeté de ses yeux de couleurs

différentes. Puis la merveilleuse Espagnole, basque, tout à fait réfractaire,

qui a été la première femme de ma vie. Dominique Rolin, dont la beauté n’est

plus à célébrer — on a publié quatre volumes de notre correspondance. Et Julia

Kristeva, dans un parc, je crois le Luxembourg. On dirait que montrer plusieurs

femmes de sa vie est encore gênant au XXIe siècle.

Ces livres traitent

chacun de nombreux sujets, mais dans les deux il est question de la paternité.

Dans Légende, d’un monde sans père qui s’annonce, et, dans Agent

secret, de votre paternité, de votre fils.

Des millions de personnes

ont récité pendant des siècles : « Au nom du Père, du Fils et du

Saint-Esprit... » Est-ce qu’au lieu de réciter cela mécaniquement les

foules croyantes se posaient la question de savoir pourquoi il s’agit du père

et du fils, auxquels s’ajoute une troisième personne, à égalité ? Bien

sûr, c’est de la théologie, mais la théologie est passionnante, c’est un énorme

roman. Et je m’attache à le prouver. Le père, donc, a disparu au nom de la

technique, au profit du géniteur. Et pas même du géniteur au sens humain, mais

des produits permettant la reproduction.

Je parle de tout cela depuis longtemps dans mes livres. Cette fabrication des

corps à partir, si l’on peut dire, des matières premières m’intéresse. Je

m’étonne du peu de relief que cela a dans le roman contemporain. À part une

exception, My Life as a Man, de Philip Roth, qu’on aurait dû traduire non par Ma vie d’homme mais par « Ma vie en tant qu’homme ». C’est pour moi son plus

grand livre, qui parle du mensonge de la reproduction humaine.

Être père est une expérience que j’ai vécue intensément, dans la mesure où je

me suis senti brusquement tout à fait mort. C’est un fait que, pour l’humanité

en général, il n’y a de bon père que mort. Même si j’aime à citer la phrase de

Montaigne « le bon père que Dieu me donna ». Le père vivant est un

obstacle. À la possession des femmes, à la richesse, au pouvoir. D’où

l’invention du concept de patriarcat, combattu par toute personne révoltée en

son âme et conscience contre ce père qui occupe toute la place. On voudrait non

seulement qu’il soit mort, mais le tuer et le re-tuer

sans cesse. C’est le thème de la propagande qu’on a sous les yeux. Donc

« qu’est ce qu’un père ? » est une bonne question. Le père

humilié... L’absence de père... Le père prédateur... Freud est venu tout de

même jeter une lumière rasante sur cette affaire dans Totem et Tabou.

C’est le rassemblement des fils pour tuer le père et vivre enfin dans un monde homosexué.

Heureusement, dans Agent

secret, il s’agit d’une paternité plutôt heureuse. Deux des femmes de votre

vie, Dominique Rolin et Julia Kristeva — la mère de votre fils — sont juives.

Donc votre fils, David, est juif. Est-ce que cela a changé votre rapport au

judaïsme ?

Je ne raisonne pas en termes

de communauté. Me préoccuper de l’appartenance de quelqu’un à telle ou telle

communauté m’est totalement étranger. Mais s’il s’agit de parler d’une langue,

l’hébreu, et d’une culture ouverte sur l’étude, la lecture et l’écriture, bien

sûr, cela a pour moi le plus grand intérêt. Sans parler de l’histoire juive

dans l’Histoire, tragique et extraordinairement intéressante. Et je ressens

avec passion — mais ça, c’est religieux — le fait que, sans la Bible, il

manquerait une partie du cerveau humain : c’est une telle accumulation

d’histoires, de splendeurs, de crimes.

Dans beaucoup de vos

livres, notamment dans Paradis, on voit que la Bible a été l’une de vos

lectures constantes.

J’ai commencé à la lire très

tôt. Il y avait chez moi, à Bordeaux, plusieurs volumes d’une bible du XVIIIe

siècle, de vieux livres reliés en cuir et très illustrés. Pour le jeune garçon

que j’étais, cette découverte a été importante. Je n’en suis pas resté là, et

je m’étonne que la Bible, ce texte admirable, sublime, soit à ce point absent

de la culture française.

Le dossier de ce numéro

de L’Arche est consacré au bonheur. Or, en exergue de votre premier

roman, Une curieuse solitude, en 1958, on trouve ce mot de

Joubert : « Le plus beau des courages, celui d’être heureux. »

Et, dans Agent secret comme dans Légende, on en reparle :

« Se tenir à la joie est un principe de vie, une politesse, un

savoir-vivre « La joie est ma philosophie essentielle ».

Oui, j’ai persisté à travers

le temps. Puisque tout le monde — sauf ma famille, très important — me disait

le contraire. Le goût du malheur se porte bien. Le bonheur, en revanche, est

très mal vu. C’est pourquoi il faut s’arranger, si on en a les moyens, pour le

cacher. Il faut avoir une vocation d’agent secret. Et retourner le fameux

proverbe en « Pour vivre cachés, vivons heureux ». Nietzsche s’est

tué à dire que la santé essentielle était la joie. Évangile toujours nouveau.

La joie comme manière de

vivre, mais aussi le double comme manière de vivre. Il faut dire qu’il y avait

chez vous une prédisposition. Deux frères épousent deux sœurs et vivent dans

des maisons jumelles.

Agent secret... Agent double

ou triple, c’est encore mieux. Eh oui, tout était double, dans mon enfance. Et

j’ai vite compris que la dualité s’incarnait dans les rapports entre les hommes

et les femmes. C’est un conflit qui vient de loin et qui est exacerbé

aujourd’hui.

L’agent secret, vous et

d’autres y font allusion, c’est la figure de l’écrivain. Mais, dans ce

titre, Agent secret, et dans ce livre, c’est sans doute le mot

« secret » qui est le plus important. Vous êtes un homme secret,

« plutôt un homme sauvage, fleurs, papillons, arbres, iles. Ma vie est

dans les marais, les vignes, les vagues ». Au début et à la fin, on trouve

la phrase « être un oiseau ».

La nature est en ruine. Nous

— pour une fois, je vais dire « nous » —, humains, l’avons

collectivement détruite. Et nous vivons sous le règne de la contre-nature. On

peut lui donner le visage qu’on veut, et qui se résout dans la souveraineté de

la Technique.

Les oiseaux... Dans l’Antiquité, j’aurais peut-être été un augure, celui qui

« lit » les oiseaux. Ou bien un oiseau. De bon ou de mauvais augure.

Un oiseau, c’est la liberté, c’est un hors-la-loi. Les Chants du prince Vogelfrei, texte magnifique de Nietzsche. Les oiseaux

n’obéissent pas, ils se déplacent librement. Il est impossible de les

domestiquer. Bien qu’on en ait entraîné pour la chasse. Je suis constamment

enchanté de les regarder. Et, par eux, on sait ce qui est en train d’arriver.

Les mouettes, les goélands ont bien des choses à dire. C’est une telle leçon

que, en effet, être un oiseau...

Dans le récit de votre

enfance, il est beaucoup question de la maladie. Avoir surmonté de graves

maladies donne t-il un sentiment d’invincibilité ?

D’invincibilité, je ne crois

pas, mais, de ténacité quoi qu’il en coûte, certainement. Même si on est

vaincu, même si on est dans le coma, même si on se sent fou par moments, même

si on est en train d’étouffer à cause de crises d’asthme. C’est là où Proust me

fait signe, car voilà un corps qui savait de quoi il parlait. Pourquoi ne pas

être vaincu si la prochaine étape est un triomphe ?

Toutes vos rencontres,

dites vous, vos amours, vos amitiés, sont des « rencontres de

singularité ». Si l’on s’en tient aux amitiés avec des intellectuels,

Louis Althusser, Georges Bataille, Jacques Lacan et d’autres, est-ce que Roland

Barthes, qui a écrit un livre sur vous, Sollers écrivain a une place à

part dans ces rencontres de singularité ?

Oui, et j ’ai voulu le dire

dans un texte qui s’appelle L’Amitié de Roland Barthes. On n’était pas

d’accord sur tout, mais cela a été, avec des algorithmes différents, une

intense amitié. Et sa mort m’a laissé dans un grand chagrin.

Outre les rencontres de

singularité, et peut-être avec elles, la question de la clandestinité est dans

toute votre œuvre. Comme dans celle de Dominique Rolin. Vous dites :

« C’est la détestation de l’indiscrétion ».

L’indiscrétion est sociale

par définition. On l’ère du journalisme absolu, comme dit très bien Martin

Heidegger. Donc il faut qu’il y ait des révélations qui sont dues à

l’indiscrétion des uns et des autres. C’est un esprit d’inquisition permanent.

Pourquoi avoir placé le

roman Légende sous le signe de cette phrase de Machiavel :

« Heureux celui dont la façon de procéder rencontre la qualité des

temps » ?

Cette qualité des temps me

fascine. Que signifie cette façon de procéder ? Cela signifie que la façon

de vivre est un art — et c’est un remarquable politique qui parle, un homme en

exil. Pour un agent secret, ce que Machiavel a été, toute sa correspondance le

prouve, c’est essentiel. J’ai aussi choisi cette phrase car elle me renvoie à

une sorte d’exil. Je me sens rejeté et censuré par la communauté nationale à

laquelle j’appartiens, et à laquelle je déplais.

En exil, peut-être, mais

« censuré » est franchement excessif.

En effet, mais je pensais au Monde, le principal journal de la République. Restons à la

« qualité des temps ». C’est la manière dont on vit son propre temps

intérieur, à l’écart du faux temps social.

Le héros de votre

précédent roman, Désir, était Louis Claude de Saint-Martin, dit

« le Philosophe inconnu », qui a vécu pendant la Révolution

française, et que vous faites voyager à travers le temps. Légende est

plutôt une méditation du narrateur sur le monde comme il va.

Oui, le monde comme il va

mal. La tradition voudrait que certains romans français rejoignent le roman

philosophique. Ce roman a eu son heure de gloire, révolutionnaire. Maintenant,

nous sommes dans un tel chaos que je m’attache plutôt à ce que j’appellerais le

roman métaphysique, c’est-à-dire qui va à l’encontre de toute la négation de la

transcendance qui, à mon avis, devrait être ressentie par chacun et chacune.

C’est donc un enquête permanente sur le sacré, le

divin, les dieux.

Ce titre, Légende...

On pense à Victor Hugo.

Bien sûr, La Légende des

siècles. Mais on est sorti de cette obsession séculaire, et on peut se

demander qui sait encore de quoi il s’agit, « dans les siècles des

siècles », comme il est dit dans les messes catholiques.

Vous parlez dans Légende d’une qualité qui semble en voie de disparition : l’ironie. Et cette

phrase de Schlegel : « L’ironie est la claire conscience de l’agilité

éternelle, et de la plénitude infinie du chaos »...

C’est une parole du jeune

Friedrich Schlegel — il s’est par ailleurs converti au catholicisme, ce qui

n’était pas rien, à l’époque romantique. L’agilité éternelle qui permettrait de

circuler subtilement dans la plénitude du chaos. Il faudrait retourner du côté

de la théologie. Et revenir à « heureux celui dont la façon de procéder

rencontre la qualité des temps ». Comme nous sommes en plein chaos, tout

ça mérite d’être souligné. L’agilité est donc l’agilité qui peut sauver.

Philippe Sollers

Propos recueillis par

Josyane Savigneau

L’Arche, mai-juin 2021

L'Arche, mai-juin, 2021, propos recueillis par Josyane Savigneau

|