|

|

PHILIPPE SOLLERS

Le rire de Rome

Gallimard, L'Infini, 1992

Cela se passe à Paris à

la fin du vingtième siècle. Pourquoi les chemins qui mènent à Rome semblent-ils perdus, tortueux,

infréquentables? Du cœur de son œuvre, Philippe Sollers répond, relevant les propositions de lecture que je lui soumets

et les questions que je pose. La figure inventée au fil de ces

entretiens est nouvelle et va dans le sens d’une très grande liberté. Le propos

est direct, son rythme et sa profondeur se mesurent à l’humour, épreuve de

vérité. Comme le micro, les livres sont ouverts. Paradis, Femmes, Portrait du Joueur, mais aussi la Bible, Dante, Pascal, Loyola, Sade, Nietzsche,

Saint-Simon, Casanova, Joyce, Céline, Picasso, Proust, Homère, le Tao : on peut tout lire et tout dire. Pour que la

littérature et l’histoire reviennent, il suffit des bonnes coordonnées.

Frans De Haes

|

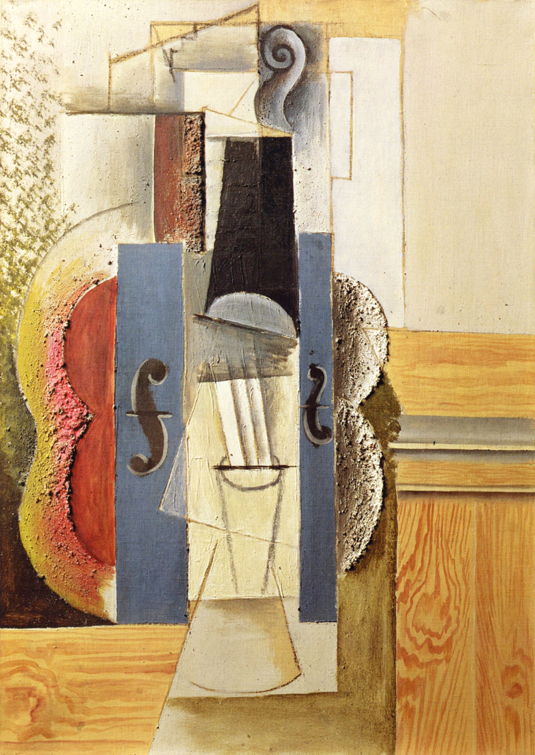

Picasso, Violon accroché au mur, 1912-1913

L’analyse infinie

Frans De Haes— Ce qui touche l’oreille d’un lecteur-auditeur un

peu exercé, c’est l’étendue des variations rythmiques et prosodiques dans Paradis, de même que sa technique (que l’on « sent » mais que l’on ne « saisit » pas

toujours) d’emboîter et de désemboîter les syntagmes

dans un phrasé à la fois très fluide et constamment interrompu. C’est là qu’on

entre au cœur de la jouissance infinie que Paradis propose et travaille.

C’est là aussi que les résistances surgissent, travaillent aussi... Je suis ici

particulièrement sensible à l’alternance entre des plages au phrasé plus ou

moins « normal » (apte au récit, à la citation, à la démonstration) et un

rythme abrupt-accumulatif (martèlement dramatique et satirique) où s’insèrent

souvent les fameux catalogues ou les « congeries »

pour reprendre un terme au traité de Du Marsais ; où jouent à fond aussi le

détournement, le détraquage des signifiants (ex. p. 53 : « échappant au phar au pharaon de l’on-dit aux momies cryptées du cigypte » — séquence se terminant sur un rythme

ïambique ou anapestique très récurrent dans Paradis)... Entre ces deux

patrons rythmiques (l’un plus discursif ou « romanesque », l’autre plus abrupt ou « poétique ») il faut, je crois,

en placer un troisième que je qualifierai approximativement de « juxtaposition

rimée des déterminants » ; ainsi dans le passage, p. 141 : « ils sont tracés

ils le sentent ils retombent frileux en attente neuvième cercle giudecca glacée personnages rectomés avalés broyés de nouveau mastiqués... » (je souligne). Certains passages alternent la juxtaposition et le discursif (p. 118

: « somnambulation du carné découpage fêté du poulet

pour madame la cuisse ou bien l’aile mi-poulet coquelet girouette dodue des clochers assurances gâteaux contredanses intimité

ou congés payés soma nous psukhé tribu tribunal

tridenté triste tripe contrivialité chaleur fourrée à

l’humaine voilà nous sommes faits de la même étoffe que les rêves et notre vie

s’arrondit en zéro dans la ronde étouffée des rêves... »); d’autres font se succéder le discursif, l’abrupt, puis le discursif encore, etc. Il y a

aussi, bien sûr, de longues plages purement narratives ou démonstratives (l’histoire

de Lola, p. 191-193, la fin du premier volume qui semble reprendre à la fois le

6e chant de Maldoror et le début d’Ulysse...). Comment cette

batterie s’est-elle mise en place?

L’approche que je suggère ainsi n’est pas « formaliste

» et ne pourrait l’être en aucun cas puisqu’à cette batterie rythmique complexe

correspond une énonciation constamment paradoxale, qu’il s’agit d’analyser

et dont le modèle de base serait l’affirmation: Je suis là et je ne suis

pas là. Je prends quelques exemples, plus ou moins au hasard : p. 53 : «

écrivant l’écrit s’écrivant au bruit des paroles n’écrivant rien tout en

écrivant sans arrêt n’écrivant que ce

qui était écrit en train de s’écrire » / p. 81 : « comme si on reculait comme

ça sans bouger tout en avançant» / p. 114 (à propos des saints) : « ils se sont

immergés en eux et hors d’eux » / p. 118 : « et ainsi peu à peu nous arrivons à

une antiperception de l’imperception à l’impôt renversé de l’interception » / p. 215 : « je suis moi dégagé de moi

bien en moi... » / p. 238 : « c’est-à-dire ne pas t’arrêter ou plutôt comme si

tu n’étais pas là mais branché alpha oméga c’est-à-dire ni là ni pas là au-delà

du là du pas là » / p. 241 : « pente à voix jamais là se tressant dérapant

au-delà du là » / Etc. Alors, deux questions. Premièrement : que signifie

cette manière d’être là/ pas là dans Paradis? Deuxièmement : pareille

enfilade d’affirmations, de négations et de négations des négations rappelle

bien entendu la logique théologique qui s’exprime notamment dans la séquence de

la Fête-Dieu (Lauda Sion) :

|

Un seul le

reçoit, mille le reçoivent

celui-là

reçoit autant que ceux-ci;

tous le

reçoivent sans le consumer

(...)

|

N’est-ce pas à la lueur de cette passion de la

contradiction comme langage et du langage comme contradiction qu’il

faut lire aujourd’hui votre traversée du matérialisme dialectique, de la

pensée chinoise et de la théologie ? Pareille logique — mais que signifie-t-elle

à chaque coup ? — travaille déjà votre référence à Chi-Tsang, Essai

sur la théorie de la double vérité, dans La Science de Lautréamont et votre référence aux Cahiers de Lénine

dans le même texte ; mais elle n’est sûrement pas étrangère à la logique de l’inconscient

freudien... Il y a là, visiblement et audiblement, une

fidélité à un projet bien au-delà des vicissitudes politiques, communautaires.

Comment voyez-vous ce projet et sa logique aujourd’hui ?

Philippe Sollers — La question est celle de l’infini. De l’approche

de cette question dépendent toutes les formes et toutes les transformations à l’intérieur

de ces formes. L’expérience de l’infini, c’est cela qui rassemble toutes

les subordonnées... et par conséquent le problème est tout à fait différent

selon qu’on inscrit, ou non, le chiffre de l’infini dans le langage. Il y a un

abîme entre se placer par rapport à un infini externe et être en train de

parler dans l’infini lui-même. Batterie rythmique, intensité, pulsation, fréquence...

ou bien : logique en expansion de la négation, ça revient strictement au même,

en ceci que si le poudroiement corpusculaire du langage saisi par l’infini

n’était pas susceptible d’un traitement logique extrêmement rigoureux, on

aurait tout simplement à faire à la simulation psychotique. L’être parlant

(parlant peu, car il s’imagine toujours avoir des organes silencieux), lorsqu’il

découvre, ça ne lui arrive pas souvent, que son corps lui-même,

substantiellement, est une erreur d’un langage qu’il ignore, devient

fou. A être fou on peut s’encanailler... Par là je veux dire qu’on peut feindre

la folie, c’est-à-dire que la question est posée de plein fouet de l’imposture

poétique. La définition du corps comme erreur d’un langage que le sujet ignore est posée de façon beaucoup

plus insistante dans le deuxième volume de Paradis qui traite plus

frontalement que jamais ce rapport de l’infini à lui-même bousculant toute

place organique. Il est logique que la psychose soit de l’ordre strict de ce

qui est bien connu par les cliniciens : la langue de fond qui se représente

pour le sujet divisé à vif sous forme de langue étrangère. Entre parenthèses :

cette division du sujet à vif, qui n’est autre que ce qu’on pourrait appeler sa blessure d’infini, dessine la possibilité — ou non —

pour un sujet de passer à travers toutes les langues, et il est repérable au

premier coup d’oeil si dans quelque texte que ce soit

on a cette possibilité... La différence entre Paradis et Finnegans Wake est là. Je dirais que Paradis est une machine (le terme est impropre mais enfin...) à traduire la traduction.

D’où cet effet assez étrange que tous les textes quels qu’ils soient pourraient

s’y retrouver améliorés, saisis dans leur nombril... à la fois rythmique

et logique. Nombril des rêves, disait Freud..., qu’est-ce que c’est que ce nombre de l’infini dans ce qui se dit ? L’infini, dit Hegel, c’est l’affirmation

elle-même. Pourquoi ? Parce que, ça saute aux yeux, c’est la négation de la

négation. « Omnis determinatio est negatio »... Spinoza... Voilà ce qui se lit à

la porte du Paradis : Vous qui entrez, laissez toute espérance, toute

détermination est une négation, tout fini n’existe que de nier, plus ou

moins passionnément, sa Cause. Ceci est essentiel, car c’est bel et bien de la

volonté forcenée — je dis bien : forcenée, infernale, se relevant

sans cesse, comme aurait dit Rimbaud, de la flamme avec son damné —, de

la volonté forcenée de nier la

négation de la négation que les corps s’empaquettent et font parade. Le hurlement des corps qui sont là, si on sait l’entendre..., ils ont l’air comme ça d’aller,

de venir, de s’occuper mais... ce sont des hurlements n’est-ce pas...

Certains, de temps en temps, s’entendent hurler en rêve : ça les réveille

pendant deux secondes. Le plus habituel c’est quand même qu’ils ne s’entendent

pas ronfler. Leur con-joint peut éventuellement les avertir... qu’ils étaient là sans aucunement s’en

douter sous forme pure et simple de groin. Les mourants font un boucan du

tonnerre. Où sont-ils pendant qu’ils font ce bruit ? Nulle part. Si on entend

ce hurlement on voit bien à quoi il s’adresse et de quoi il est fait. Il s’adresse

à l’infini. C’est ce que nous avons à lui dire,

à lui hurler que non, nous n’accepterons pas que lui, l’infini, nie la

négation que nous sommes. J’écris en partant de la fureur contre le

bruit qui feint d’être lui-même Histoire et de cette fureur naît, spontanément,

le rythme qui convient. Qui convient à quoi ? A la récusation de cette parole

folle et très raisonneuse (comme toute folie) consistant à nier l’infini.

Ouvrez des livres, regardez-les penser, voyez comment ils se situent par

rapport à l’infini et vous savez tout d’emblée. A un moment ou à un autre il

est fatal qu’ils prennent tous position sur cette affaire, le plus

comique dans le malentendu étant par exemple celui qui vous fait le coup de... l’infini

turbulent. A tous les coups, la confrontation à l’infini dévoile la

niaiserie sexuelle. A tous les coups. Le miroitement hallucinatoire que

vous pouvez vous donner selon la dose expérimentale qui vous convient, le flash Schreber si ça vous chante, le mi-froid mi-chaud à la douche écossaise relevée de champignons hallucinogènes, la peur d’un virus

verbal chamanique ou extraterrestre (Burroughs), ou alors la répétition, l’usure,

l’horizon métaphysique gris (Beckett) qui vient là se ruminer seul dans une

sorte d’entretien infini avec l’ombre de plus en plus vidée de l’envers.

F.D.H.

— Ne serait-ce pas là la

confusion entre la « rumeur » et « l’infini » ?

Ph. S.

— C’est cela. N’entre pas

dans l’infini qui veut. L’infini est catégorique. «L’infini est l’affirmation

absolue de l’existence d’une nature quelconque» (Spinoza). Son bon côté c’est

qu’il ne vous lâche pas l’incarnation comme ça. Rien de plus pathétique et,

encore une fois, de comique — d’où ces deux dimensions constantes

dans Paradis — récit ou scansion — que ces tergiversations.

Il y a une expérience qui me permettra tout de même

d’aller un peu plus au cœur de ce sujet, c’est celle qui s’est faite en

français de façon tout à fait spectaculaire (c’est le cas de le dire) pour

inscrire l’infini au point où le joueur de son propre corps calculerait comment

il doit jouer exactement ce corps. Déjà Dante le précise dans un moment tout à

fait clé du Paradis, n’est-ce pas, il ne peut aller plus loin dans ce fameux

voyage qui a commencé par la porte infernale dont j’ai parlé tout à l’heure, il

ne peut aller plus loin dans le Paradis qu’à condition, dit-il, de s’offrir

lui-même (lui qui parle, lui voyageur qui parle au moment même où il dit ce qu’il

nous dit) de s’offrir, donc, en holocauste. Ce qui veut dire qu’il doit décider

de l’abandon de toutes ses facultés physiques dans un anéantissement sans

reste. Holocauste, ça veut dire

sacrifice sans reste. Du grec holos, tout entier, d’où vient d’ailleurs le mot latin Sollers... Un hologramme, c’est bien ce que je fais... C’est la raison pour laquelle l’ombre portée

du Paradis qu’on lit n’est que la représentation en trois dimensions

visuelles de la voix qui traverse cette sculpture... Eh bien, ce sacrifice à l’intérieur

de la parole qui le raconte a été reposé sous une forme parfaite pour l’époque

(c’est toujours parfait pour l’époque si on s’y prend bien... l’infini a ses

époques... il faut trouver celle qui correspond au moment où l’on se

trouve) par... Biaise Pascal. Pascal dans son pari. Texte tellement

ahurissant que personne ne le lit, encore qu’il soit là sous nos yeux si nous

voulons. Il ne faut pas oublier que Pascal, mathématicien et théoricien

des jeux, spécialiste des cycloïdes et de la roulette, tellement en avance sur

les calculs de son temps qu’il finissait par se fatiguer de la médiocrité du

débat dans ce domaine, a décidé par conséquent de pousser plus loin en se

mettant lui-même en jeu... C’était plus drôle que de spéculer sur les

courbes... Eh bien, le petit mémorial cousu dans son vêtement — que j’ai

déjà comparé à la lettre volée par excellence — on pourrait repartir par

Poe, mais enfin... Ce mémorial, vous vous en souvenez, évoque deux heures de

feu où le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, vient pulvériser —

quelle pâque! — ce penseur au point qu’il en écrit fébrilement la trace

sur ce petit bout de papier qu’il coud dans son vêtement et qu’on trouve après

sa mort... tout ça est bien connu... Mais qu’est-ce qu’il écrit là-dessus? Qu’il

a trouvé le point de certitude qui implique qu’il sera, comme il a été et qu’il

est, « éternellement en joie pour un jour d’exercice sur cette terre ». Ça s’explicite dans le pari où les

commentateurs voient en général une mise en scène apologétique ingénieuse et un

peu pénible, mais parce que lesdits commentateurs ne comprennent pas que ce qui

leur parle là s’adresse bel et bien à leur déchet inconscient, à leur

merde même. Et que fait Pascal? Eh bien, il revient toujours, comme tous les

autres, avec un raisonnement sur la négation. Ce sera toujours d’un

raisonnement sur la négation que, d’autre part, viendra le feu dont j’ai

parlé en même temps que la trouvaille que l’infini déclenche dans le

forçage d’un sujet qui à ce moment-là échappe enfin à la folie qui constitue

son corps. Combien de fous pour que cet événement se produise! C’est

incalculable mais les générations humaines n’ont pas d’autre sens. Nous avons

quoi, dans le pari ? Le jeu de pair et d’impair, la convocation du

hasard, la scène métaphysique elle-même, sous la forme du « Croix ou pile ». «

Croix ou pile», on disait comme ça au XVIIe siècle. « Pile ou face »... «

Croix ou pile », ça dit bien ce que ça veut dire, si on veut recharger deux

secondes ces mots... piles atomiques... « Croix » comme forme minimale de la

signature aussi : si vous ne savez pas écrire, signez votre testament par une

croix. Un trait ne suffirait pas pour signer. Ça peut tout au plus vouloir dire

que quelqu’un a été là, ça serait le trait unaire. Mais pour marquer qu’un nom

aura été là — un nom ! pas « quelqu’un » !

— il faut au moins deux traits... croix ou pile... « Notre proposition,

dit Pascal, est dans une force infinie, quand « y a le fini à hasarder, à

un jeu, où il y a pareils hasards de gain que de perte, et l’infini à gagner...

» C’est très clair et parfaitement obscur. Vous vous rappelez, je n’ai pas le texte

sous les yeux mais vous me ferez l’amitié de le retrouver... Il faut voir

comment Pascal démontre quelque chose à quoi on ne peut échapper que par la

mauvaise foi. Tout lecteur du pari devrait, s’il était de bonne foi,

ressortir autre de la démonstration qu’il lit, sauf celui qui en passant

se dirait : eh bien, oui, ce Pascal il est tout à fait dans Y un des

coups possibles! Ce qui suppose qu’on comprenne parfaitement le raisonnement.

Mais faites l’expérience, faites lire le pari de Pascal et puis demandez

ensuite à qui vous voudrez de vous réexposer le raisonnement tenu. C’est drôle

: personne n’y comprend rien : le fini à hasarder, à jouer à croix ou pile, la

proposition qui est faite pour parler trivialement de se manger soi-même là

tout de suite de telle façon qu’il n’en ressorte pas autre chose que l’infini,

laisse le sujet pantois. Pourquoi? Parce qu’il est obligé à ce moment-là d’avoir,

s’il osait, la perception de lui-même comme merde. Les gens croient au

squelette, que voulez-vous... Le squelette... charmant... nécessaire aux

ébats érotiques... comme l’ont compris tant de peintres...

(...)

|