|

Lieux et formules

DIDIER

MORIN : La première fois que

nous nous sommes rencontrés, ici même, je vous ai donné Les Semelles d'or, un

livre que j'ai fait sur la géographie de Genet, dont Mettray est la capitale. En effet, j'ai parcouru ses lieux, ceux de sa littérature

durant quelques années. Je

me suis intéressé aux lieux de Genet, mais pas qu'aux lieux de Genet, aux lieux

en général. En vous lisant, je sais que vous vous intéressez aussi aux lieux,

et qu'ils ont une importance pour vous. Je dis quelquefois que les lieux sont

des êtres.

Nous

allons parler de cinéma, de vos films, d'art, de littérature, mais j'aimerais

avant tout que l'on parle de Bordeaux, du point de départ. Comme je connais très

mal cette ville, j'aimerais que vous m'en parliez.

PHILIPPE

SOLLERS : Je suis né à trois cents mètres à peu près du Château

Haut-Brion, c'est-à-dire entre Pessac et Talence, très exactement. Donc je

faisais beaucoup de vélo pour me rendre au premier lycée que j'ai fréquenté, le

Lycée Montesquieu, qui était à peu près à la campagne à ce moment-là. Et en

rentrant, je m'arrêtais au bord des vignes de Haut-Brion, qui est pour moi un

des plus grands vins qui ait jamais existé dans la famille - comme vous le

savez - des Graves. Il y a le Pape Clément, et Haut-Brion. Là, je peux vous

raconter beaucoup de choses sur la vigne, sa vie, sa respiration intérieure, et

ce qui va s'en suivre.

Comme

je vous le disais, je connais très mal Bordeaux, mais cependant j'ai pu noter

quelques noms de quartiers, de rues, de jardins. Je vais vous les donner et si

vous voulez bien réagir quand cela vous parle ?

Allez-y.

Le

quartier Saint-Augustin, celui de Saint-Michel ? Le marché des Capucins ? La

pelouse de Douet ? Le cimetière de la Chartreuse sur

les boulevards ?

Ça ne me dit rien. Rien du tout.

Les Chartrons ?

Ah oui, le jardin public. Oh,

admirable jardin public, à Bordeaux.

Très, très beau. J'ai une sœur qui

avait un appartement qui donnait sur ce jardin. Oui, ce qu'on appelle les Chartrons... Toute une légende là-dessus, bien sûr.

Le

centre de Pessac. C'est là où Jean Eustache...

Oui, mais Eustache n'était pas de

Bordeaux, comme vous le savez.

Oui,

je le sais. Il était de Narbonne. Je pensais à Mes petites amoureuses. Les

ruisseaux souterrains de Bordeaux ? Le Peugue et la Devèze ? Mériadeck, le quartier

des prostituées ?

Oui, ça oui, les prostituées de

Bordeaux, bien sûr. Enfin, pas seulement Mériadeck.

Vers les quais, enfin, les petites rues qui allaient à l'époque vers les quais.

Et

puis la Place Tourny, près de là il y a un jardin public.

Le jardin public est plus loin.

Vous avez là en effet la statue de Monsieur de Tourny, qui est un grand

personnage du lieu.

Mais enfin, parlez-moi plutôt du

Grand Théâtre ou de l'Opéra, là oui... Je suis souvent là. Emmené par les «

matinées classiques », comme on les appelait au lycée. Là j'ai vu bien des

choses : Boulez diriger Eschyle, par exemple, ou Madeleine Renaud jouant en

décolleté Marivaux, Les Fausses

confidences. Parlez-moi de la Colonne des Girondins. Parlez-moi des

Quinconces. Parlez-moi du Port, qui a ressuscité très récemment, et si vous y

allez vous serez très surpris de voir que Stendhal avait raison en 1825 - c'est-à-dire

à la fin du XIXème siècle, parce que le XIXème commence en 1825-1828 – d’affirmer

que c'était la plus belle ville de France. Ça lui rappelait un certain nombre

de quartiers de Venise, voilà.

C'est la plus belle ville de

France ! Elle a été longtemps punie.

Parlez-moi de la Place de la

Bourse, et pourquoi elle s'appelait Place Louis XV, et pourquoi personne n'a

osé lui rendre son nom. Louis XV, le roi qui a plu à Bordeaux contrairement à

Louis XIV ou à Napoléon. Parlez-moi de ce qui est magnifique, ou éclate le

XVIIIe siècle architectural. Ça oui. Parlez-moi de la Place

Gambetta, des allées de Tourny.

Parlez-moi du lieu où on a posé

après deux siècles seulement une plaque pour célébrer la venue d'un poète

allemand qui s'appelle Hölderlin... Je vais vous montrer cette plaque.

Elle

a été reproduite dans un numéro de L'Infini, je crois.

Oui. Il est venu en 1802. Cette

plaque date de 2002. Il a fallu deux siècles. Oui... « Les femmes brunes sur le

sol de soie ».

Saint-Maixant ? Le village où Mauriac avait sa propriété, Malagar ?

Malagar,

oui bien sûr, j'y suis allé une fois, comme ça, mais sans plus, parce que le

Saint-Émilion n'est pas le vin que je vais rechercher. En revanche, parlez-moi

de ce que les gens, ce que les paysans même appellent « la Gire », c'est-à-dire

la Gironde, c'est-à-dire tout le Médoc. Parlez-moi du mot Gironde. Parlez-moi

des Girondins. Parlez-moi politique. Et, la Gire, c'est-à-dire vous remontez

vers le haut, en traversant les Médocs, tous les grands Médocs sont là, vous

traversez Margaux par exemple, extraordinaire. Vous avancez dans un paysage

enchanté de châteaux où vous pouvez vous cacher, parce qu'ils ne sont pas

forcément visibles. Donc c'est un lieu de clandestinité, absolument

remarquable. Je sais où me cacher éventuellement, dans cette région.

Vous montez, vous arrivez à

l'Estuaire de la Gironde, là où la Dordogne conflue avec la Garonne, et où vous

pouvez assister au mascaret qui fait que l'eau devient rouge. L'eau des fleuves

et l'eau salée de la mer. À droite et à gauche, vous avez les vignes. Vous avez

les vignes très vertes, et le rouge qui avance rapidement vers vous. Ça oui, la

nature.

Quand vous allez à Bordeaux, vous

prenez l'avion et vous traversez la Loire, puis vous arrivez en Aquitaine, le

pays des eaux. Vous voyez tout d'un coup tout le sol miroiter, vous êtes dans

un lieu très, très particulier, qui comme chacun sait est le lieu le plus

éloigné dans l'hexagone de la France. La preuve, c'est que quand l'hexagone

s'effondre, tout le monde va à Bordeaux, pour se réfugier. C'est de là qu'est

partie la Massilia après le vote des pleins pouvoirs

de la Chambre du Front Populaire au maréchal Pétain. Donc, parlez-moi de ça.

Parlez-moi de politique, d'histoire, de la Gironde, des Girondins... On vient

de rééditer le livre de Lamartine: L'Histoire

des Girondins. C'est dommage, parce que vous ne connaissez pas l'histoire

de Bordeaux et l'histoire des Girondins, et l'histoire de pourquoi ce lieu -

les génies du lieu, génies au pluriel – a donné quand même un maire

considérable qui s'appelle Montaigne. À un lycéen on faisait visiter, vous

comprenez, la Tour de Montaigne. Moi, je regardais ce type qui s'était enfermé

avec des inscriptions latines sur ces poutres. C'était curieux. On s'égorgeait

sous ses fenêtres. Il avait peur des innovations calviniennes. Il est allé à

Rome pour vérifier si les textes grecs et latins étaient bien conservés par le

Pape Grégoire XIII. Oui, oui, ils étaient conservés.

Puis on allait à La Brède, là c'est Montesquieu. Il faut lire Stendhal, Voyage dans le Midi de la France. Et

donc, il y avait La Boétie, vous savez, De

la servitude volontaire, à relire tous les jours, parce que s'il n'y a pas

lieu de se plaindre d'une tyrannie, c'est parce que nous la voulons. Voilà, ce

sont des leçons inoubliables. Et puis il y a le cher Mauriac, qui n'était pas

bordelais mais landais, avec un caractère de Landais.

Ce qui crée un lieu, ce sont les

personnes. C'est le lieu qui élit les personnes. Genet a été élu par Mettray. Mais il n'y a que lui et vous sur ses traces.

Pourquoi a-t-il été élu par Mettray ? Eh bien, ça

donne l'homme de Jean Genet. Cézanne a été élu par la montagne Sainte-Victoire.

Vous y habiteriez, vous y prendriez des photographies, ce n'est pas le

problème, le problème c'est le motif, c'était le fait que Cézanne était là. Il

faut plutôt prendre les humains qui sont élus par des lieux, que dire, qu'ils

sont issus de ces lieux.

Pour

écrire Le Parc, vous avez été inspiré par un parc

bordelais, ou bien le parc de la maison familiale?

J'ai écrit ça dans une chambre

d'étudiant à Paris, à deux pas du parc Monceau où j'allais tous les jours. Par

la même occasion, j'allais aussi au Musée Cernuschi, pour voir des choses

chinoises. Les parcs ont toujours été, vraiment, un rêve pour moi. Que ce soit

Saint James, à Londres - j'aime beaucoup Londres - ou à Paris au parc Monceau

ou au Luxembourg où j'ai passé des heures.

De quoi ai-je besoin dans les

parcs ? C'est l'exergue des lieux composés. J'ai la plus grande admiration pour

les jardiniers français. Enfin, c'est Versailles... Le Nôtre, un génie ! J'ai

écrit sur la première biographie raisonnée de Le Nôtre. C'est la splendeur

totale. La mise en action ou en perspective, etc. Donc, ce sont des

mathématiques appliquées, et quand un lieu se prête à une mathématique forte, à

une logique d'inspiration mathématique, ça me parle immédiatement.

Et

ces paysages de vignes, rectilignes, aussi soignés que les jardins à la

française, ces longs alignements de ceps. Vous ne vous souvenez pas de paysages

lugubres l'hiver, ces masses sombres, un peu tristes ?

Tout dépend de l'architecture qui

est autour.

Savez-vous qu'au pied de chaque

plan de vigne, il y a toujours eu - enfin, c'est la tradition - un rosier qui

sert d'indicateur de climat ?

Donc, vous allez du Sud vers le

Nord, par exemple vous commencez dans les Sauternes... Alors là, vous pouvez

déjeuner, et vous commencez justement avec un Sauternes, le Yquem par exemple, vin admirable. C'est un vin blanc un peu sucré, que vous servez

glacé sur des huîtres, avec ce qu'on appelle des crépinettes, c'est-à-dire avec

un peu de saucisse. Ensuite, vous passez à autre chose, viande ou poisson :

l'alose, un grand poisson de la région. L'alose à l'oseille. Alors là, vous

changez de vin, vous passez au rouge. Vous continuez, et puis vous retrouvez

votre Yquem du début, qui est devenu à une température

chambrée, et à ce moment-là, vous avez des desserts. Vous retrouvez le sucré.

C'est-à-dire quelque chose qui renforce l'impression considérable de volupté

intime. Là-dessus, vous dormez d'une tout autre façon que d'habitude,

c'est-à-dire que le vin vous comprend, il vous inspire un sommeil qui non

seulement vous repose, mais vous éveille.

Vous savez, les gens là-bas, j'en

viens, ont un savoir-vivre très ancien. Ils ne disent pas grand-chose. On les

dit froids, non, ce n'est pas vrai, c'est tout simplement parce qu'ils sont

toujours à moitié ivres : British way, c'est-à-dire deux siècles de civilisation

anglaise. Attention ! Deux siècles. Et ça, c'est très intéressant. Donc voilà,

quand l'hexagone s'effondre, on vient à Bordeaux, et on va, comme vous le savez

sans doute, à Londres. C'est de là que de Gaulle a pris l'avion pour Londres.

C'est une région tout à fait

cachée aux Français. La preuve, c'est quand ils ne tiennent plus debout, ils

viennent là.

Il faut regarder les arrivées ou

les départs de population dans le Bordelais. Vous avez une imprégnation

anglaise bien sûr, traditionnelle. Vous avez des Irlandais ; j'ai une arrière-grand-mère

qui est irlandaise. Vous avez des Hollandais maintenant, etc. Et, ô stupeur !

Tout d'un coup, bien sûr récemment, les Chinois qui achètent les châteaux -

très sur le coup - et qui sont absolument passionnés par le cognac.

Je

me demandais ce que pouvait être l'esprit du lieu.

L'esprit, c'est la Colonne des

Girondins, vous savez, les Quinconces. Il faut voir l'activité de ce port, qui

a été grandiose. Je ne parle pas de la traite des esclaves. Hélas, c'est comme

ça.

La Colonne des Girondins a été

détruite. C'est l'un des premiers actes que les nazis ont perpétré à Bordeaux

lorsqu'ils sont arrivés. Nous étions en zone occupée, avec le sinistre Papon.

Mais la première chose qu'ils ont faite, c'est d'abattre la Colonne des

Girondins. Comme s'ils avaient été des Jacobins. Parce qu'à la fin des

Girondins, vingt et un députés chantent jusqu'à l'échafaud, et n'ont pas voulu

s'empoisonner alors qu'ils en avaient la possibilité : Vergniaud, quarante ans,

avocat à Bordeaux, Manon Roland qu'adorait Stendhal, avaient aussi du poison,

mais non, ils ont voulu mourir en révolutionnaires, face au peuple. Ils ont

chanté la Marseillaise jusqu'au bout. Le vingt-et-unième, qui chante encore

devant les vingt têtes de ses camarades dans la sciure, a un système nerveux

particulier. Vous ne croyez pas ? C'est très émouvant, c'est ce que Lamartine

appelle « le printemps de la Révolution ». Après ça... la Terreur.

La Révolution est un bloc ? Il ne

faut pas venir dire ça à un Bordelais. C'est l'une des plus grandes

falsifications de l'histoire. Ça n'est pas un bloc. Sauf un bloc de béton, et

vous vivez dans une falsification de l'histoire. Bordeaux, c'est ça. Bordeaux,

c'est un pied et une épine, et c'est une énorme épine dans le pied de la

République Française.

Nous nous sommes rencontrés à la suite du dossier que j'ai

constitué dans l'avant-dernier numéro de Mettray, consacré à La

Maman et la putain de Jean Eustache. Vous

aviez vu le film à l'époque?

Non, je ne l'ai pas vu à l'époque,

mais je l'ai vu récemment, à la télévision. J'ai été ébloui, absolument

ébloui.

Le

monologue de Françoise Lebrun, à la fin...

Absolument. Qu'est-ce qu'il a

senti ? Qu'est-ce qu'il a réussi à faire ? À capter, comme pratiquement

personne d'autre, sauf Hitchcock dans Les

Oiseaux avec Tippi Hedren,

ce qu'il en est réellement de l'hystérie féminine. C'est-à-dire, il a attendu.

C'est un film merveilleux, parce que vous vous rappelez qu'on fume beaucoup, ça

boit tout le temps, y compris dans ce fameux monologue, et que c'est

extrêmement fort d'avoir laissé tourner jusqu'à ce que l'actrice se décompose

sous vos yeux. Une présentation de malade, à laquelle même Lacan n'aurait pas

rêvé d'arriver. Donc c'est très fort, ça suppose une lucidité et une

impassibilité particulières. C'est un chef d'œuvre. Moi qui n'aime pas le

cinéma. Parce que je m'en fous, que c'est trop long et que j'ai tout de suite

compris de quoi il s'agit, sauf Hitchcock dont je peux revoir indéfiniment tous

les films, plan par plan, pour savoir ce que c'est un type qui pense ce qu'il

est en train de faire. Vraiment, c'est un très grand film.

André

S. Labarthe qui a fait un film sur vous, et avec qui je me suis entretenu au

sujet d'Eustache, et de l'époque à laquelle fut tourné La Maman et la putain, m'a dit qu'à l'époque il y avait deux

revues : Les Cahiers du cinéma et Tel

Quel. C'était la première fois que

quelqu'un me parlait de cette concomitance.

Je dirais cela dans l'ordre

inverse. Il y avait Tel Quel et Les Cahiers du cinéma.

Labarthe

me disait qu'à l'époque, un texte attendu à Tel Quel sortait

aux Cahiers du cinéma, et l'inverse

également, un texte attendu aux Cahiers du cinéma paraissait finalement à Tel Quel. Vous souvenez-vous de cette époque-là et de ces « passages » ? Et

cela semble encore vrai aujourd'hui, puisque dans l'avant-dernier numéro de L’Infini, Jean-Jacques Schuhl fait paraître un très bel entretien sur le rapport que son écriture entretient

avec le cinéma, paru d'abord aux Cahiers du cinéma.

Bien entendu. La différence

essentielle, c'est qu'un texte vaut aussi, et d'une autre façon que d'habitude,

à cause de son contexte. Donc un texte n'est pas le même selon le contexte. Or

cette revue d'écrivains s'est faite sur le texte même, pas sur les personnes -

les questions de personnes étaient nulles. Et un texte - je m'en rends compte

moi-même, avec le temps -, dans son contexte, c'est un autre texte. C'est ce

que nous avons démontré, ce qui n'est pas rien. Les Cahiers, il y avait des faiblesses. Tel Quel, je m'en souviens, il fallait que ce soit bon à 70%. C'est

énorme ! 30% pouvaient être discutés. Voilà. 70%, c'est beaucoup.

Les Cahiers, bien sûr, d'ailleurs, au moment où ça a commencé à

chahuter en 68, il y a eu fusion, il y avait Cinéthique aussi. Très, très

engagé sur le terrain politique. Fargier Jean-Paul :

l'as de la vidéo.

C'est

aussi vrai pour Méditerranée, de Jean-Daniel Pollet, la critique paraît

d'abord à Tel Quel, et je crois qu'il

faut attendre dix ans pour que Godard fasse quelque chose dans les Cahiers.

Oui. Mais c'est presque

contemporain. Godard vient de faire Le

Mépris, et Méditerranée c'est

1963, l'usage de la couleur est absolument fabuleux - l'œil de Pollet - et

Godard a aimé ça tout de suite. De toute façon le texte est de moi. Ce n'est

pas ma voix qui lit, mais le texte est de moi. Et le montage, à 58% aussi. On a

passé des nuits à monter ensemble. J'adore ça, monter, mixer. C'est un film

culte sur le plan du montage. Il n'y a rien à changer. J'en ai repris une

séquence de taureaux pour montrer ça à Bordeaux. C'est somptueux ! Le seul

bémol, à mon avis important, c'est la musique qui n'est pas ce qu'elle doit

être.

J'ai remonté les passages de Méditerranée, de la corrida, avec du

flamenco d'une fille magnifique, des années 20, 30, qui s'appelle La Niña De Los Peines.

Quand

avez-vous refait ce montage ?

Vous avez le film sur mon site.

(www.philippesollers.net)

D'accord,

je regarderai.

C'est somptueux. Mais il faut

changer la musique, parce que Duhamel est charmant, mais il avait fait une

musique genre concerto d'Aranjuez.

Non, ce n'est pas ça. Je suis très, très soucieux du son. De l'image aussi,

bien sûr. Godard est quand même quelqu'un qui est venu buter sans arrêt

là-dessus. C'est pour ça que c'est le plus grand.

Nous

allons parler de Pollet, nous allons parler de vos films. Toujours dans un

numéro de L'Infini, vous racontez que Pollet vient vous voir, qu'il a ces

images, il vient vous voir dans votre bureau et il vous dit : « J'ai fait ça,

mais je ne sais pas quoi en faire. »

C'était à mon bureau à Tel Quel. On se voyait dans la ville

aussi, on était amis.

Il avait filmé tout ça avec un œil

que, à mon avis, il est le seul à avoir eu. J'avais cru comprendre qu'il ne

savait pas bien si la fille allongée se souvenait d'un voyage... Enfin, on a

monté ça métaphysiquement. À partir de là, j'ai écrit le texte à l'aveugle. Ça

fonctionne à mon avis très bien. Cette orange qui est là, qui symbolise, si

vous voulez, le paradis perdu. Après quoi, je crois qu'il était content.

J'avais flashé de façon très forte

sur ce temple de Bassae, d'Apollon Épikourios, dans les montagnes grecques. Magnifique temple,

bleu, dans lequel s'engouffraient les nuages. Un lieu, alors, pour le coup,

absolument magique ! Donc il avait été saisi par Apollon, par la Grèce, et du

reste tout ce qu'il a fait sur la Grèce est absolument génial. Non seulement la

fille qui danse... non seulement ça, mais aussi les lépreux. C'est fabuleux.

Là,

vous parlez de L'Ordre.

Oui. Film fabuleux.

Là-dessus, il veut faire un film

sur ce temple, celui de Bassae. Je lui dis qu'il faut

prendre comme texte des Présocratiques, et lui fais quelque chose avec Héraclite

qui ne lui a pas plu. Alors il est allé demander à Astruc.

Il a fait un film quasiment touristique. Alors là, on s'est fâchés.

Vous comprenez, il n'y a pas photo

entre Héraclite et Astruc. Ce n'est pas possible. On

s'est fâchés, il a refait des choses avec Jean Thibaudeau, notamment un grand

film sur Ponge, qui a sa force, mais bon... Il s'est sous-estimé.

Des

paysages avec des ruines, les traces d'une civilisation disparue...

Oui. C'est la Grèce antique, en

même temps elle est tout à coup très populaire. Les

plans de la fille en train de reboutonner son tablier bleu clair, en se

coiffant dans le miroir, c'est parmi les images les plus proches de la

statuaire grecque que j'ai vues in vivo.

Sensualité de Pollet, admirable.

Absolument.

En effet, le plan de la jeune femme est d'une grande beauté. Quelle émotion !

C'est là où, à mon avis, c'est

supérieur même à tout ce qu'a pu faire Godard...

Même

si Le Mépris est un film sublime.

Oui, c'est un film sublime, mais

avec un côté sarcastique. Pollet, c'était un politique tout de suite... Le

lépreux vous parle d'on ne sait où. C'est la voix, le visage défiguré. Oh là là...

Alors,

nous allons parler des films que vous avez coréalisés, et de ceux dans lesquels

vous êtes acteur. Il y en a une quinzaine. Le premier, nous venons d'en parler

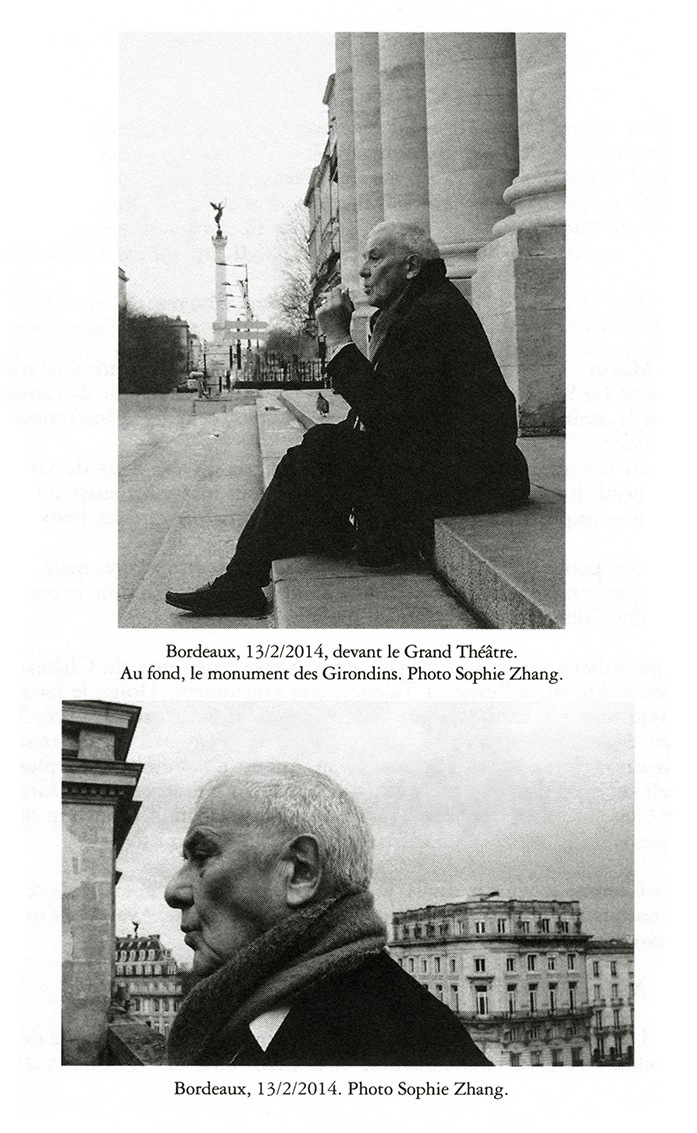

est celui avec Pollet, les derniers sont ceux réalisés avec G.K. Galabov et Sophie Zhang, qui est photographe, dont je vois

souvent les photographies dans L'Infini.

Oui. Ce sont mes archivistes, ce

sont mes amis et c'est avec eux que je monte ces films.

Avec

Pollet, on est dans le cinéma. Alors que ceux qui viennent avec Fargier on y est moins.

C'est vrai, moins déjà...

Et

puis il y a les derniers. Quel statut donnez-vous à ces derniers films, Médium, par exemple ?

C'est un prolongement, un

prolongement du livre. Mais La Porte de

l'Enfer, c'est encore du cinéma.

C'est

encore du cinéma, oui.

Nous avons fait monter un

échafaudage, qui est la seule façon de voir La

Porte de l'Enfer. Personne ne l'avait encore jamais vu. Tout le monde

passait devant sans rien voir.

Cet échafaudage, d'où j'ai failli

me casser la gueule dix fois pour filmer de très près toutes les figures. Je me

suis beaucoup occupé du montage, et du son. C'est-à-dire qu'il fallait de la

musique, et pas n'importe laquelle. Nous avons choisi des chants tibétains, et

le Requiem de Mozart. C'est un film

que j'ai réalisé avec Laurène L'Allinec.

Vous

dites que votre « number one », pour reprendre votre

expression, c'est Cary Grant pour les comédiens, et Hitchcock pour les

cinéastes.

C'est absolument indépassable.

Anne Wiazemsky dit dans son livre...

Oui, que j'aurais dû jouer dans La Chinoise. Godard y avait pensé, il me

l'avait proposé. On ne se quittait pas, on sortait beaucoup ensemble. Il

voulait que je tienne le rôle de Francis Jeanson qui

donne une leçon, et dit à Anne Wiazemsky, Véronique

dans le film, qu'elle doit faire ses études. Je n'avais aucune envie de prendre

ce rôle.

Ce qu'elle raconte est très drôle.

Godard disait : « Sollers est très, très intelligent ; il est aussi intelligent

que moi. » (Rires)

Et puis, quelque temps plus tard,

il lui dit : « Finalement, je crois qu'il n'est pas aussi intelligent que moi.

» C'est merveilleux comme histoire. Mais enfin, c'était un piège parce que

Godard est un manipulateur, aussi de génie, bon, voilà. Je n'avais aucune envie

de laisser une image de moi aux antipodes... C'est-à-dire de quelqu'un qui

faisait l'apologie des études scolaires.

Est-ce

que d'autres cinéastes vous ont demandé de jouer ?

Oui, il y a eu quelques

propositions qui étaient cocasses : il fallait que je fasse Louis XIV, je ne

sais plus... N'importe quoi. J'ai dit non.

Ce qui était très intéressant,

c'était les propositions - j'ai oublié les noms, mais j'en ai eu un certain

nombre - pour Femmes. Là, j'ai vu ce

qu'il était possible de faire ou de ne pas faire au cinéma.

Pourquoi

?

Il fallait toujours, sur le thème

« l'homme qui aimait les femmes », vous voyez, Truffaut, etc., que le narrateur

se souvienne d'une vie antérieure. Et là, j'ai chaque fois dit non. Il s'agit

au contraire de filmer l'existence libre d'un homme dans la nature féminine. Enfin,

c'est le sujet, non ?

L'existence libre d'un homme n'est

pas possible au cinématographe, Monsieur !

Mais une chevauchée fantastique

allègre dans le paysage, y compris des natures féminines, qui ne se traduise

pas par de la violence, ou des récriminations, ou des drames de la guerre des

sexes - c'est exactement ce que j'expose, c'est-à-dire un maximum de liberté,

non ? - je vous assure que ce film ne sera jamais fait nulle part. Ou alors

satire, mais pas de façon endiablée, non.

Le cinéma a ses contraintes :

l'argent. Donc j'ai dit non.

Vous

avez dit non, vous avez refusé plusieurs demandes.

Ça ne m'intéresse pas, il y a eu

des conversations, et puis non. Mais j'ai tourné dans une petite séquence de

Rohmer : j'achète une chemise aux Champs-Elysées. Paris vu par. Je rentre et j'achète une chemise ou un pyjama... je

ne sais plus. Une chemise, je crois. (Rires)

Tout petit second rôle.

Je

sais que dans le cinéma, vous n'accordez pas plus d'importance que ça à l'image,

ou disons moins d'importance à l'image qu'au son.

La leçon de Debord est considérable : « Je me flatte de faire un film avec n'importe quoi et je

trouve plaisant que s'en plaignent ceux qui ont fait de leur vie n'importe

quoi. » Le texte est superbe. La voix c'est lui, c'est ça, une voix. Un peu

nostalgique. In girum imus nocte et consumimur igni, de 1978 est

un chef d'œuvre. Je l'ai vu, il y avait trois personnes dans la salle, là,

juste à côté. Or je considère que c'est un très grand film, selon ce que

j'entends par film, moi, c'est-à-dire le son d'abord... Et le texte. La musique

et le texte.

Il

y a une voix dans le cinéma français d'aujourd'hui qui vous intéresse ? Que

vous aimez entendre ?

Non. Je trouve que les actrices

françaises sont en général désastreuses, sauf l'autre soir à l'Odéon il y avait

Isabelle Huppert qui a été absolument merveilleuse, qui lisait un texte de

Julia Kristeva sur Sainte Thérèse d'Avila. Elle a complètement intégré le rôle,

c'était du grand cinéma. C'était très intéressant. C'est la plus intelligente. Sinon, elles ne sont pas très intelligentes (dit en murmurant). La plus intelligente

que j'ai rencontrée, actrice de cinéma, c'est Glenn Close. J'ai été la voir à

New-York, on a parlé assez longuement dans sa loge. Elle était absolument

délicieuse. Elle jouait une pièce de théâtre idiote. Et on a parlé, eh oui, des Liaisons dangereuses. C'est la seule,

toutes les autres se sont plantées. Il n'y a qu'elle qui tienne le coup.

Système nerveux considérable. Maîtrise. Intelligence ! Grande intelligence.

Ah oui ! Glenn Close en peignoir

bleu... Bon, la maîtrise de la situation est complète. Ça c'est très, très

rare. Les actrices en général ne sont pas très intelligentes. Godard a fait ce

qu'il a pu, mais enfin, bon.

On

ne va pas donner de noms...

Ah ! (Exclamation et rires) Eh bien, écoutez, j'ai un ami dont je ne

citerai pas le nom qui m'a dit : « Comment se fait-il que tu puisses aimer les

femmes intelligentes ? Moi, elles me font peur ». Je lui ai dit : « Moi, je

préfère. C'est plus pervers, donc je préfère. »

«

Je crois que ce qui me dérange le plus c'est l'image. On tombe dans un

formatage très ancien qui consiste à confondre l'image et la peinture. » Vous

l'écrivez dans un texte paru dans L’Infini.

Cher Morin, j'ai vu ça lors d'une

grande exposition Titien au palais des Doges à Venise. Les tableaux sont très

grands. Les Japonais entraient, photographiaient, mais évidemment ils

n'arrivaient pas à cadrer exactement et ils se réunissaient ensuite, tous, à

l'accueil pour voir une vidéo sur les tableaux. Alors que ces tableaux... J'aurais

voulu dormir là. J'ai eu droit à

une visite privée, j'ai pu regarder ça très longtemps.

La peinture, il faut dormir avec,

il faut vivre avec, il faut la regarder à différentes heures. Et le fait de

transformer la peinture en image est un crime, tout simplement.

Il y a des réussites, parfois,

d'explication didactique de la peinture, par exemple dans Palettes d'Alain Jaubert, où un type qui s'appelle Obalk, qui a fait parfois des trucs à la télévision qui ne

sont pas mal du tout, vous montre comment un tableau est composé. Bon, c'est

bien, mais ce n'est qu'une explication didactique.

Le fait de vivre avec la peinture,

vous comprenez, ça veut dire qu'on se transforme, on a envie de vivre dans le

tableau qu'on est en train de toucher, parce que ce n'est pas seulement la vue,

la peinture.

La peinture parle. L'œil écoute,

comme a dit quelqu'un de fort inspiré à ce sujet. C'est Claudel.

Les textes sur la peinture

hollandaise sont formidables. Comme par hasard, les meilleurs textes sur la

peinture sont français. Vous pouvez vérifier. C'est très, très étrange. Il y a

une façon d'aller vers la peinture qui tient à la langue elle-même, que ce soit

Mallarmé sur Manet, que ce soit Artaud sur Van Gogh, que ce soit Bataille sur

Manet...

Sur

Lascaux aussi. Que se soit Sollers sur De Kooning...

Que ce soit Aragon sur Matisse.

Cette coalescence entre la poésie, ou l'art de l'écrit et la peinture, c'est

absolument français. Vous n'avez rien d'équivalent dans aucune autre culture,

sauf peut-être là (Philippe Sollers me

montre du doigt un rouleau au mur). C'est un poème qui se lit de haut en

bas et de droite à gauche, c'est un superbe poème que j'ai rapporté de Chine,

et qui est inspirant car vous voyez que vous n'avez pas le droit au repentir

dans la calligraphie. Vous voyez par exemple, là, vous sentez tout de suite le

poignet, l'épaule, le souffle, et le fait que ça raconte un homme qui en

cherche un autre à travers la montagne, il y a les fleurs, les oiseaux, voilà.

Les Chinois... Ce qui m'intéresse

c'est que Picasso a dit ça, un jour : « Au fond, j'aurais pu être un artiste

chinois. » Vous voyez ça, par exemple, là, vous levez les yeux (Philippe Sollers vient d'ouvrir un ouvrage

sur Picasso). Ça ce sont les derniers Picasso qui ont beaucoup choqué les

Américains : en haut, vous avez le Violon de 1912, c'est pour Eva, jolie Eva - c'était le grand amour de sa vie, elle est

morte en 1915 - en bas vous avez un tableau merveilleux qui s'appelle Les Amoureux, et si vous regardez de

près en haut à droite, il y a « Manet » écrit de la main de Picasso. Personne

ne parlait plus de Manet en 1919, personne.

Nous

reparlerons tout à l'heure de Picasso, mais si vous voulez bien, nous allons continuer

à parler de vos films.

Alors,

après le film avec Pollet, vous disiez qu'il y avait eu ce court passage dans

le film de Rohmer, Paris

vu par, puis sept films avec Fargier dont deux versions de Paradis.

Oui.

Il

y a la performance entourée des huit moniteurs vidéo. Un dispositif imposant.

Et puis, il y a une autre version qui dure une cinquantaine de minutes,

réalisée en 1983, Sollers

au Paradis, où vous êtes en gros plan,

voire en très grand plan, lisant Paradis,

avec des images de Venise qui défilent derrière vous, et puis des images

pornographiques.

Lire Paradis était une épreuve. J'ai maigri de quelques kilos. Il y

avait un prompteur, et donc j'avais une amie qui déroulait le prompteur. Elle a

fini quasiment évanouie, et moi aussi. Voilà.

C'était très dur. Parce que je

refuse en général que mes textes soient lus par quelqu'un d'autre que moi. J'ai

fait une version d’Un Coup de dés jamais

n’abolira le hasard de Mallarmé qui tient en sept ou huit minutes, en le

chuchotant presque, comme ça. Très rapide. Voilà, je crois en la puissance de

la voix, à travers les images. Ce n'est pas la voix qui sort de mon corps,

c'est mon corps qui sort de la voix. Voilà, c'est ça que je dois faire

absolument sentir. Parce que tout cela est sur fond de texte aussi...

Bien

sûr.

Il y a des livres, hein ?

Il

y en a... À l'époque de Paradis, vous êtes beaucoup à New York.

Vous vous intéressez à la peinture américaine à ce

moment-là, qui vous semble très « ouverte », dites-vous.

Oui, c'était le moment... Oui, à

New York... Ça doit être vers 1973… Je vois De Kooning, rencontre très

importante.

Oui,

j'allais vous en parler. Il y a une très belle photographie dans un Peinture cahier théorique. Vous êtes dans un musée à New York et vous

posez devant deux magnifiques tableaux de De Kooning.

Et puis, il y a ce long et très beau texte paru dans La Guerre du Goût, où vous évoquez votre rencontre. C'est à

votre retour de Chine.

Je l'ai vu dans l'hôpital où il

était en cure. Il y avait son marchand qui me recevait. J'ai des souvenirs

épatants. J'ai été voir son atelier à East-Hampton etc., mais lui était en cure

de désintoxication...

Oui,

vous en parlez dans votre texte.

Il délirait complètement, ivre-mort,

il était à l'hôpital, assis sur le bord de son lit, et il m'a parlé de

Tintoret. Pourquoi pas. Il y avait un truc zen auprès de lui. Oh, et d'une

beauté considérable. Oui, j'en parle dans Femmes.

Une

très belle rencontre.

Rencontre très, très électrique.

Lorsque

vous lisez Paradis, je parle de la performance avec Fargier, c'est la voix qui vous intéresse. Je pense à

d'autres voix et d'autres textes, Artaud, Luca, etc. À des textes qu'il faut

entendre...

Puisque plus personne ne lit rien,

il faut - je l'ai anticipé - revenir à une sorte de

performance orale, et revenir à l'oralité, profondément. Parce qu'on peut

imprimer 600 livres par an, 600 ou 700 romans par an, dont 3 seulement

survivront, et encore... C'est fini, d'une certaine façon. Il faut que vous

ouvriez un livre pour l'entendre. Enfin, pour l'entendre même... pour

l'entendre en lisant avec les yeux, mais si vous ne l'entendez pas...

Je reçois des manuscrits, et je

vois tout de suite s'il y a une voix ou pas. Les gens avec qui je travaille

trouvent que je suis vraiment trop sévère. Je ne me plie pas à lire tout le

manuscrit, c'est très vite vu. Si la voix n'est pas là, il n'y a rien.

Oui,

bien sûr.

C'est comme au conservatoire. Le

type qui monte sur scène, joue quelque chose ; si les mains ne sont pas là,

l'aura n'est pas là non plus. C'est très vite vu. C'est pour cela que c'est la

poésie qui compte avant toute chose.

Et quand quelqu'un ne va pas bien,

je lui dis : vous pouvez prendre des médicaments si vous voulez, vous devriez

apprendre des poèmes par cœur, et vous les récitez. Par exemple, prenez La

Fontaine, Baudelaire... Baudelaire : admirable antidépresseur : « Sois sage, ô

ma Douleur, et tiens-toi plus tranquille ». Le fait d'entraîner sa mémoire est

quelque chose, je vous assure, de considérablement important dans l'époque où

nous vivons. Ma femme qui est psychanalyste, sait de quoi elle parle, et elle

me dit qu'elle est très frappée par le fait que les patients et les patientes

se plaignent - entendez-moi -, se plaignent de ne pas pouvoir mémoriser la page

qu'ils viennent de lire. Par conséquent, si vous ne l'entretenez pas, ce muscle

de la mémoire, si vous passez votre temps en communication sms,

texto, ou dans ce qu'on vous raconte pour vous cacher ce qui se passe : à la

télé, à la radio, etc., vous perdez quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire une

présence à soi qui passe évidemment par des mots, « les courses, les chansons,

les baisers, les bouquets », voilà, ça c'est Baudelaire - « Le vert paradis des

amours enfantines/ Les courses, les chansons, les baisers, les bouquets (...)

». Vous avez quatre mots, disposés d'une certaine façon. Eh bien, écoutez : moi

ça me comble.

Et la peinture et la poésie, c'est

la même chose : Ut pictura poesis ; le dernier mot de Picasso à l'agonie

c'est : « Que devient Apollinaire ? » Ce sont des rencontres essentielles !

Bacon est inspiré par Eschyle, voilà pourquoi ses triptyques invraisemblables

de violence sont si admirables ! Les poètes... La poésie, la peinture, la

musique, c'est pareil. Il ne devrait pas y avoir de séparation entre les sens,

entre les cinq sens, voilà. Il faut que tout joue en même temps. Alors, le

cinéma peut vous en donner parfois l'idée lointaine, mais pas vraiment assez

sensuelle pour vous convaincre que ça pourrait être touchable, respirable, et

entendu réellement. Voilà, c'est tout.

Revenons

à Paradis, au film. Que vous reste-t-il de cette

époque si fertile en expériences ? Cette fulgurance, cette imagination, cette

liberté même... Que vous reste-t-il de la fin des années 70, juste au moment de Paradis ? De la peinture américaine de De Kooning, et en France ?

Paradis, c'est en 1981. J'ai fait ça à New York.

Vous savez, c'est une trajectoire

qui se poursuit ailleurs.

Qui

se poursuit ?

Autrement, mais de la même façon

en même temps. Le même reste le même, mais change évidemment pour rester le

même. Enfin, voilà.

Que me reste-t-il ? Tout.

Dans

la peinture française de l'époque, dans Support-Surface et les autres courants

d'avant-garde.

Oui, mais écoutez, ça... (Philippe Sollers feuillette un volume, et me

montre une image de Lascaux.)

Comment on appelle ça... ? Les

chevaux chinois. En 1955, vous avez quelqu'un qui a été l'une des plus

impressionnantes rencontres de ma vie, c'est Georges Bataille. Il venait me

voir à mon bureau de Tel Quel.

En 1955 il écrit deux livres, coup

sur coup : un sur Lascaux, éblouissant, un autre sur Manet, éblouissant aussi.

J'ai lu ça à l'époque, j'ai pris ma voiture - Lascaux était encore ouvert au

public - j'ai foncé sur Lascaux. Voilà. Et alors, comment est-ce qu'un type

pouvait avoir tout à coup une aussi grande ouverture... Lascaux, on va dire

c'est 25 000 ans, et Manet c'est quand même hier. Oui. Mais tout cela est

vivant !

Alors, vous avez quelque chose de

nouveau... De « nouveau », oui, enfin, d'industriellement nouveau, si on peut

dire, comme dirait Benjamin. Mais vous avez quelque chose de nouveau,

c'est-à-dire une sorte de prodigieuse accumulation d'art, en mettant les

guillemets, contre laquelle de temps en temps j'ironise.

Le type qui a tout compris, c'est

Warhol. Vous n'achetez pas de l'art avec de l'argent, vous achetez de l'argent

avec de l'art. C'est une mutation très importante dans les habitudes qui

étaient classées, parce que jamais Picasso n'aurait imaginé que les marchands

créeraient les artistes, de toutes pièces.

Attendez, ce qui résume tout c'est

la pancarte qui était à Hong Kong récemment : une très jolie Chinoise affichait

une pancarte qui était la suivante : « Money creates taste », l'argent crée le goût. Ce n'est pas vrai, évidemment, mais c'est

merveilleux comme aveuglement.

Je

pense à l'anecdote qui concerne un achat de Picasso. Je ne sais pas si vous la

connaissez. C'est le marchand suisse de Picasso qui lui demande au téléphone

comment il va, et Picasso qui lui répond : « ça va, j'ai acheté un Cézanne. »

Alors son marchand lui demande lequel. Picasso lui répond : « l'original. » Il

venait d'acheter la face Nord de la montagne Sainte-Victoire. Il était à

l'époque à Vauvenargues, là où il est enterré.

Non, je ne la connaissais pas. Ce

qui est beau aussi, c'est le marchandage avec Rubin. Rubin voulait acheter la

Guitare préparée de Picasso, pour une somme... Non. Mais si je vous donne un

Cézanne à la place ? Alors là, d'accord. C'est-à-dire que ça n'a pas de prix,

vous comprenez.

Bien

sûr.

On fait du prix, mais ça n'a pas

de prix. Toutes les évaluations servent à la bourse. Évidemment, vous avez

plusieurs marchés maintenant, ça devient compliqué. Parce que si un Jeff Koons arrive à exister, bon... Mais tout le monde sait que

c'est le dernier acheteur qui va être floué. C'est-à-dire qu'il faut que ça

circule. Au XXIe siècle, c'est nouveau. Il faut être quand même un

peu plus marxiste que d'habitude, si je puis dire. C'est-à-dire que la valeur

d'échange a pris quand même le pouvoir. Et sur la valeur d'usage, je parle

vraiment du B-A-BA, il faut voir comment ça fonctionne. Un écrivain qui ne

s'intéresse pas à la façon dont fonctionnent les marchés financiers aujourd'hui

me paraît pénible, enfin ! En tout cas, qu'il n'en parle pas. Je ne peux pas

vous dire exactement ce qu'il se passe en ce moment aux Îles Vierges, cher

Monsieur Morin, ni aux Îles Caïmans, je reviens du Luxembourg, je ne peux pas

vous dire que j'ai vu quoi que ce soit, sauf des gens charmants, d'ailleurs,

qui m'ont reçu de façon tout à fait idyllique. Là, vous sentez que l'Allemagne

est en train d'utiliser le Luxembourg, peut-être de loin, de très loin. Quand

je vous fais ça (Philippe Sollers claque

des doigts), combien de milliards ont disparu ? Vous ne le savez pas, mais

ça retombe en pluie fine. Alors, tout est en disponibilité, comme a dit - oh...

je vais citer son nom... quelle horreur ! - comme a dit quand même Heidegger,

c'est-à-dire c'est la mise à disposition de tout. Pourquoi croyez-vous que

Heidegger soit si pénalisé et re-pénalisé, pendu tous

les matins ? Parce qu'il a dit des choses essentielles... Sur ce trafic de

l'animation culturelle. Alors, il faut parler d'argent, sans quoi... Godard, en

privé, parle d'argent, oui !

Oui,

oui, dans l'entretien que vous faites avec lui, il parle de l'argent, et il dit

que c'est la part maudite de l'art.

Bataille, toujours lui. Mais

l'entretien avec Godard n'a jamais été diffusé à la télévision, je vous le

signale. Alors qu'avec Duras, oui, ça a marché....

Absolument. Vous savez pourquoi ?

Ça ne s'est jamais passé. Or c'est

intéressant parce que c'est au moment de Je

vous salue Marie - c'est Fargier avec deux

caméras - je lui fais dire des choses, très belles. Il me demande pourquoi je ris...

Oui, je sais, il dit : « Moi je pleure et toi tu ris. »

Pour quelle raison ? Parce que ça

pense un peu !

C'est le mot de Warhol, « acheter

» est un verbe américain, pas « penser ». Où est-ce que ça pense un peu ?

Dites-moi, j'irai tout de suite, comme j'allais autrefois écouter Lacan qui

improvisait ce qu'il pensait en parlant. C'est le plus beau théâtre que j'aie

jamais vu. Étonnant ! Il avait une très nette tendance à penser.

J'ai l'habitude maintenant de

parler comme ça, voilà : Untel a tendance à penser, « tendance », je dis bien «

tendance ». Ou alors, ce qui est équivalent, presque, Untel ou Unetelle à

tendance à être honnête (Silence).

Vous voyez, c'est très bon de se poser des questions comme ça.

Ou alors, troisièmement, ce qui

est intéressant chez tout le monde, chez tous les gens que vous rencontrez,

c'est ce qu'ils n'ont pas envie de savoir. Ils croient qu'ils savent tout, ils

ne se posent jamais de questions : ils savent tout, mais alors, ce qui est

intéressant dans n'importe quel dialogue, c'est deviner ce que la personne qui

est là n'a pas envie de savoir. Ça, c'est très intéressant.

Voilà : tendance à penser,

tendance à être honnête, qu'est-ce que ça ne veut pas savoir. Ça s'appelle de

la philosophie pratique (Rires).

Existentialiste même, je dirais.

Le Trou de la Vierge, un film d'une heure tourné en 1982. C'est

toujours avec Fargier.

Ah! Quelle merveille... L’origine du monde, le tableau de Lacan.

L'Origine du monde bien sûr, il en est question. À ce sujet, avez

vous vu Une sale histoire, un film

d'Eustache ?

Ah, les toilettes voyeurs ?

Il faut que vous voyiez ce film. Lonsdale et

Picq racontent la même histoire. Étonnant.

Oui. Je ne l'ai jamais vu, il ne

passe jamais, non ?

En

tous les cas, pas à la télévision après le journal télévisé.

Combien de minutes ?

Ça

doit durer 46 minutes. J'essayerai d'avoir une copie, un DVD ou un lien sur

Internet. Je vous l'enverrai.

Volontiers.

Ce

sont des types qui descendent dans les toilettes d'un bistrot, parce qu'il y a,

en bas de la porte des toilettes pour femmes, un trou. Une histoire de voyeurs

dans un bar qui s'est construite autour d'un trou.

Alors que ce que je fais, c'est le

contraire.

Oui.

Ah!

Le Trou de la Vierge, un entretien d'une heure avec Jacques Henric où il est question, bien sûr, du corps, du corps et

de la voix, du trou par lequel sort le corps. Bien sûr, il est question du

tableau de Courbet qui figure sur la couverture d'Art Press que vous montrez, mais aussi de Freud, de

la jouissance ou de l'absence de jouissance qui se raconte sur le divan ; de la

représentation du corps dans la peinture. Il est question de tout cela. Comment

se fait ce film-là ? Avec Fargier, avec Henric ? Qui en a l'idée ? Comment ça se passe ?

Fargier et Henric sont des amis. C'est le moment où l'on a

fait une couverture d'Art Press je crois, avec une photo de L'Origine du monde. Ça a déclenché des fantasmes partout, comme si

c'était une photo pornographique... Donc, on a fait ce film pour réagir, d'une

certaine façon. Et là je me suis dit, dans une élucubration sur les

assomptions, les ascensions, que je n'explique peut-être pas assez, d'ailleurs,

que Le Trou de la Vierge c'est le

seul corps - vous n'êtes pas obligé d'adopter ces coordonnées de géométrie

fantastique -, topologiquement, c'est le seul corps

qui a été effracté de l'intérieur, et pas de

l'extérieur, donc il n'y a aucune fascination pour ce qui bloque...

Mais maintenant, que se passe-t-il

? Ce tableau est sagement accroché au musée d'Orsay, il n'y a plus personne

pour le voir. C'est la légende qui compte. Pourquoi Lacan convoquait-il les

gens après dîner, il allumait un cigare, il faisait coulisser le tableau de son

beau-frère, l'écartant du même coup. Enfin, tout ça c'est des histoires.

Il a fallu qu'un soir on projette Le Trou de la Vierge au cinéma, là,

juste à côté, et il y avait Cuny dans la salle qui tout d'un coup dit : « Mais

ce tableau est chez Lacan. » De là tout est parti. Il était à Guitrancourt, dans la maison de campagne de Lacan. Et c'est

Sylvia, ex-Bataille, qui a dit : « Il faut le recouvrir d'un autre tableau. »

C'est Masson qui l'a fait, marron-chocolat, parce que la femme de ménage ou les

voisins ne comprendraient pas. Or ce tableau légendaire est désormais tout à

fait invisible. Les Japonais passent devant et ne le photographient pas parce

qu'il y a des poils, et les Américains pareil. Il est devenu invisible ! D'une

tout autre façon qu'en accomplissant son long parcours à travers la Hongrie.

Vous savez ce qui s'est passé, c'est extravagant. Le baron de Hatvany, qui était juif, a mis ce tableau dans des banques

non juives. Adolph Eichmann, qui n'est pas n'importe qui, est arrivé à piller

toutes les banques juives avant que les soviétiques à leur arrivée à leur tour

pillent tout. Et c'est un colonel de l'armée rouge qui s'est laissé corrompre,

et Hatvany a pu racheter son tableau avant qu'il

parte chez Staline qui aurait dit non, mais non, mais ça ne va pas, la tête ! (Rires).

C'est une histoire fabuleuse !

L'histoire de l'humanité. Ah ! Ce qu'on peut faire avec la peinture !

En

1983, c'est Sollers

au pied du mur. Là, comment ça se passe,

l'idée du film ? C'est Fargier qui vous appelle ?

C'est lui qui vous dit qu'il aimerait aller là-bas ?

Eh bien, là nous sommes à

Jérusalem. On établit qu'on va là-bas, tu m'accompagnes, on verra ce qu'on

fait... Voilà, on improvise. On improvise, mais avec quand même une idée

derrière la tête. On lit Itinéraire de

Paris à Jérusalem de Chateaubriand... Tiens, qu'est-ce qu'on peut faire ?

Oui,

Jérusalem. C'est un film que j'aime beaucoup, qui commence, je crois, sur le

parvis, tout près du Saint-Sépulcre. C'est là que vous lisez Paradis, et puis après, Finnegans Wake... Et puis je le trouve drôle, décalé par

moments, notamment la séquence avec la calotte.

Alors, écoutez, c'était très beau

parce que j'avais ma calotte en carton (Rires).

J'avais ma calotte, et en effet je

commence à lire Paradis, et puis j'ai

lu Finnegans Wake aussi, de temps en temps. Alors ce

qui était beau, c'était les femmes qui étaient de l'autre côté, parce qu’elles

n'ont pas le droit d'être là.

Oui,

elles sont filmées, elles semblent être au-dessus de vous, elles vous regardent

lire.

On les voit s'intéresser à ce type

qui lit... Enfin, on m'a laissé faire, c'est tout de même étonnant, parce que

franchement...

On se pose la question, absolument, on se demande comment vous avez fait ?

Putain ! il faut le faire. Aucun mec n'a jamais fait ça, à ma connaissance.

Et alors elles sont là, en train

de regarder... C'est très touchant.

Oui,

des jeunes femmes.

Après, il y avait des soldats

colombiens - je ne sais plus ce qu'ils faisaient là.

Les femmes étaient très attirées

par ce type en train de lire un truc incompréhensible (Rires).

Dans la pure tradition hébraïque,

fondamentale, le Hazan de la synagogue ! Alors avec Finnegans Wake, c'est encore mieux.

C'est

un film qui me touche tout particulièrement.

Ça commence au Mont des Oliviers,

non ?

Oui,

le soleil est derrière, c'est un contre-jour. C'est après que vous allez au

pied du mur.

C'est l'un des meilleurs de Fargier, je crois. Il y a aussi les images de Jéricho.

Ah bien, oui ! Si vous parlez de

lieu, alors... En voilà un. Jéricho est la plus ancienne ville du monde. C'est extraordinaire,

Jéricho !

Il

y a la Mer Morte, une belle séquence à l'endroit où on a trouvé le rouleau

d'Isaïe et où vivaient les Esséniens. Il y a tout ça. Vous êtes assis par

terre. Il y a de très belles images, avec une très belle lumière. Ce que

j'aime, voilà, c'est qu'il y a un lieu, des lieux et une personne, et qu'un

rapport s'établit tout de suite entre ce que l'on entend, entre la voix, entre

vous et le paysage.

Vous connaissez le Diderot, que l'on a fait ensemble ?

Le Diderot, oui, bien sûr, j'y viens.

Jérusalem, c'était une époque de

paix relative. Bizarrement. C'était avant les intifadas.

C'était

1983. Ce n'est pas loin du massacre de Sabra et Chatila,

qui a lieu en 1982.

Oui. Ah ! On va parler de Genet...

Non,

pas tout de suite. Vous participez au montage avec Fargier ?

Assez peu. Au passage, il y a une

monteuse de génie sur le Rodin, c'est

Annie Chevallay. Une femme extraordinaire.

Vous

avez souvent évoqué votre première expérience de montage sur Méditerranée. Qu'en est-il pour votre écriture, sachant que vous écrivez à la main.

Il y a beaucoup de montage, de collage ?

Vous savez, si j'ai le début j'ai

tout, voilà.

Il

y a un plan ?

Jamais !

Jamais

?

Les premières phrases décident de

ce qui va aimanter... Alors je ne sais pas ce qui va se passer. Pour Médium, par exemple, j'ai lu aussi des

enquêtes. Bon, les meilleures enquêtes sont, en général, anglaises, elles sont

britanniques. Par exemple, sur le massacre de Katyn, qui a été menti pendant 50

ans dans toutes les chancelleries, puisqu'il s'agissait des Allemands et pas

des Russes. Alors que ce sont les Russes qui ont exécuté toute l'intelligentsia

polonaise. Je ne vous apprends rien... Si ? Avec une balle dans la nuque. Il a fallu

beaucoup de vodka. Donc ce sont les britanniques qui ont retrouvé Blokhin. Remarquez, le bourreau Sanson, place de la

Concorde, n'en pouvait plus non plus. Vous comprenez, c'est ça qui m'intéresse,

ce sont les massacres ponctuels et très précis. Des massacres, vous en avez

tout le temps.

Du point de vue cinématographique, Lanzmann est indépassable. Je lui ai rendu hommage 10

000 fois. Bon voilà, c'est tout, parce que justement il ne montre pas. Ça,

c'est très fort. Sobibor, 14 octobre

1943, 16 heures. C'est vraiment du très grand cinéma ! Du cinéma comme il

n'y en a pas. Bon. Donc, le montage est essentiel. Le mixage.

Et

dans votre écriture.

(Un clocher se met à sonner en arrière-plan.)

Alors je crée une zone d'aimantation.

Elle est là. Et ça arrive. Exemple : je lis une enquête britannique sur le

trafic de cadavres, puis, tout d'un coup, j'ai dans l'idée, tiens je vais

écrire... Voilà, ça vient. Je trouve que le monde est fou, hein, voilà. Il

l'est véritablement, selon moi. Ce serait à notre tour d'être fou que de croire

que l'on n'est pas fou, dit Pascal, mais je vais rectifier, je vais reprendre

directement Pascal. Bon, voilà. Et je vais le prouver. Je suis frappé que les

écrivains soient si légers avec leur époque. Ça s'appelle l'envers de

l'histoire contemporaine, à partir d'un tableau d'aimantation.

L'envers de l'histoire

contemporaine, ce sont des choses ahurissantes ! Parce que je lis, par exemple,

ça au public, et personne n'a l'air de le trouver préoccupant. Et ça vaut pour

moi comme validation, de voir la stupeur qui n'entend peut-être même pas que je

raconte des énormités qui sont parfaitement prouvables.

Je m'étonne que, s'agissant de la

reproduction des corps, de la prise en main par la technique des substances

reproductives, il ne se dise rien.

Écoutez, j'aurai dû le mettre dans Médium, mais c'est venu trop tard. Il

y a quelques jours, je vois une fille noire sublime, très jolie, née au

Burkina-Faso, passer chez Elkabbach, à la télévision, et qui a écrit un livre

sur l'excision. Je vais le commander pour le lire attentivement. Elle raconte

qu'elle a été excisée à l'âge de cinq ans. Ce sont les femmes qui s'occupent de

ça, de mère en fille et de fil en aiguille. Elle dit qu'il y a 130 millions de

femmes excisées sur la planète. Tout cela se passe en Afrique. Elle vit en

Belgique. Il y a 3 000 excisions en Belgique. En banlieue je ne vous dis pas !

C'est interdit par la loi, seulement si tout le monde se tait... OK. C'est

quand même une mutilation extrêmement gravissime ! Ou alors c'est qu'on n'est

jamais allé sur le terrain pour savoir comment les femmes jouissent ou pas, ou

si elles sont simplement bonnes à être bourrées et à faire des enfants, OK ! Je

m'étonne que ce soit si peu présent dans la littérature mondiale.

Ça m'étonne, voyez-vous. Ça

m'étonne.

Je suis un écrivain, donc vous

voyez, très engagé. Tout le reste, vous savez, c'est du bla-bla.

Pardonnez-moi,

mais je reviens un instant sur Lanzmann. Et peut-être

que cela a à voir avec ce que vous venez de dire. Il y a quelque chose qui

m'intéresse, par rapport au lieu et par rapport à l'image. C'est le c'était

ici, plus que le c'était ainsi, ou le ça a été de Barthes. Là, je parle de Shoah.

Oui.

Il

y a une séquence dans Shoah, d'un homme accompagné de la

caméra qui marche dans un sous-bois et qui arrive dans une clairière, et il dit

: « C'était là. » La clairière est éclairée, c'est le printemps, je crois qu'il

fait beau, un couple déjeune sur l'herbe, les enfants sont en train de jouer au

ballon, et l'horreur était là. Et là, ce que l'on voit c'est la prairie. C'est

le calme et la paix. Vous rendez-vous compte, ces deux mots : « C'était là. »

L'importance qu'ils prennent. Leur résonnance sur l'image. C'est aussi fort que

des violons pour dramatiser l'image. Ce n'est pas comparable, mais c'est comme

ça que j'ai vu Mettray. Il n'y avait plus rien, mais

c'était ici. C'est le besoin des mots sur des images. Non ? C'est l'image qui

est tout de suite du passé.

Nous marchons sur les morts,

Morin. Vous entrez dans n'importe quelle église de Venise, vous marchez sur des

dalles de gens qui sont là. Vous allez à Santa Maria dei Fiori, je vous assure

que comme lieu, ça vaut le coup de faire un petit détour ; vous avez la tombe

de Monteverdi, avec toujours une fleur d'anonyme, et une partition de musique.

Venise a fait ce que n'a fait aucune autre civilisation. Il n'y a pas un

musicien au Panthéon. Voilà, la France est sourde ! Mais vous marchez sur les

morts.

Alors, Sollers joue Diderot !

C'est encore avec Fargier, et c'est avec Élisabeth Barillé.

Oh oui, une très belle amie de

l'époque.

Alors, Sollers joue Diderot, oui. Très drôle, magnifique. Là encore, un

lieu et vous. Donc on reprend une forme, on reprend la forme sur Sollers au

pied du mur : un lieu et un personnage. Et

ça, c'est au Palais Royal.

Jack Lang me regardait ahuri

depuis son bureau. (Rires.)

On

sort du temps pour rentrer dans un autre temps. On est constamment là-dedans.

Alors, la Lettre sur

les aveugles. Vous dites : « L'expérience

de la pensée doit aussi passer par le sommeil, les yeux fermés. »

C'est pour cela qu'il a fait de la

prison.

Alors

là, on est dans votre siècle, enfin, celui que vous préférez : le XVIIIe,

les Lumières. Le

Neveu de Rameau... Vous questionnez les

gens s'ils connaissent, s'ils ont lu Diderot.

Oui, sur le boulevard ou dans les

stations de métro, oui, voilà. Les Français ne seraient pas en si mauvais état

s'ils avaient le réflexe élémentaire de se souvenir qu'à ce moment-là, ils employaient

une langue qui était parlée par l'Europe entière. Voltaire ! Mon camarade.

Et

là, c'est aussi improvisé ? Il n'y a pas un semblant de scénario ?

Tout ça, ce sont des

improvisations. Pour le Rodin, j'ai

fait quelques petits dessins.

Pour

le Diderot ?

Pour le Diderot, c'est venu comme ça. Il y avait ces deux filles... voilà.

Je lis, je ferme les yeux, c'était

plutôt bien, facile. Je ne comprends pas ce qu'il peut y avoir de difficile à

écrire ou à s'exprimer. C'est ce que j'appelle le catéchisme de Flaubert, qui

est révéré comme s'il y avait un mérite particulier... C'est pour ça que l'université

ne peut pas considérer que j'existe, vous comprenez.

Mais non, bien sûr...

C'est

tant mieux, j'allais dire : non...

C'est tant mieux, oui, oui. Ça

leur paraît facile. Ils croient que c'est superficiel. Comme dit Lichtenberg,

quand un livre et une tête se rencontrent et que ça sonne creux, ce n'est pas

forcément la faute du livre (Rires).

(Rires) Oui, je sais... Debord, pour parler de l'université, disait : «

Connaissances avariées ».

La phrase de Debord la plus convaincante, c'est au sujet des journalistes médiatiques, « Les

salariés surmenés du vide. » (Rires).

Ah!

Alors,

le dernier film avec Fargier, c'est en 1988, Picasso by night by Sollers, à partir d'une conférence que vous

prononcez en 1986. C'est donc un événement qui est filmé, un événement de

parole. Je sais que Picasso compte pour vous autant que Céline et Joyce, qui

sont, selon vous, les trois grands artistes du XXe siècle. Ce qui

vous intéresse notamment dans l'œuvre de Picasso, c'est qu'il a fait évoluer la

représentation féminine dans la peinture.

Oui, fabuleusement.

Vous

souvenez-vous de ce film, de cette conférence ?

Oui, oui, très bien. C'était à

Beaubourg, je crois. J'avais jeté un froid, est-ce que c'était à partir d'une

question ?... Mais je me rappelle du froid que j'ai jeté en prétendant que Picasso

n'avait pas d'âme. Que tout était physique, chez lui, sans âme. Ça avait refroidi les spectatrices... et

j'avais aussi fait entendre Picasso en espagnol.

J'ai du reste fait un petit film

supplémentaire avec L'Allinec, Les Demoiselles d'Avignon, avec comme musique Stravinski et La Niña de Los Peines, dont je vous ai déjà

parlé à propos de Méditerranée.

Donc, il faut entendre et voir

Picasso en espagnol. D'où l'enregistrement à toute allure qui est conservé au

musée Picasso sûrement, de la lecture des textes non ponctués de Picasso. Ça me

convient parfaitement. C'est très étonnant, il faut le lire à toute allure.

Voilà. En espagnol.

Hum,

hum...

Je peux le faire, j'ai pu le

faire. C'est très difficile à faire, parce que ça dure quand même trois quarts

d'heure.

Oui,

je l'ai vu, et entendu.

Alors, c'est très intéressant

parce que, vous connaissez le mot de Picasso : « La ponctuation est faite pour

cacher les parties honteuses de la littérature », donc au moment où il a eu des

difficultés pour peindre, il s'est mis à faire ça, pendant... je ne sais pas...

dans les années 1930, 1931. Sa vie n'allait pas, sa peinture ne marchait pas,

il a fait à très haute dose ce genre de textes qui ne sont ni de la poésie, ni

de la littérature au sens classique du mot. C'est plutôt un dégorgement de mots,

mais il a eu besoin de faire ça. Et il l'a fait.

Oui.

Donc, ce qui m'intéresse chez

Picasso, c'est ça ; d'une part, la verbalisation constante dans laquelle il se

trouvait et qu'il a prouvé en écrivant ces textes, très étranges quand même ; deuxièmement,

le concept fondamental pour lui, c'est ce qu'il a appelé lui-même, l'omnispection, pour ce qui est de la représentation, c'est

très important, ça consiste à voir de tous les côtés à la fois : de face, de

dos, etc. C'est-à-dire, d'avoir un corps capable de voir de partout à la fois.

Et ça, ça change tout. Parce que la plupart des représentations se présentent

en effet de façon frontale. Je ne vous parle pas de ce que fait maintenant

l'image virtuelle qui essaye d'être partout et nulle part en même temps, pour

finalement rien, c'est-à-dire dans la dissolution de l'image. Ça devait lui arriver

à l'image, n'est-ce pas. Mais Picasso se signalant là, à la grande, grande

époque, là où il a dit : « on aurait dû s'en tenir là », c'est évidemment

pour moi la période dite du cubisme synthétique, c'est-à-dire les papiers

collés qui sont d'une beauté absolument souveraine. Donc 1912-1915, par là,

c'est là que l'on est dans un ravissement, à mon avis, total.

J'ai

souvenir d'une exposition à Beaubourg, il y a une vingtaine d'années, Le Dernier Picasso, une exposition sur sa dernière période,

donc des œuvres tardives, celles de la fin de sa vie.

Le dernier Picasso, vous l'avez

dans Picasso le héros, qui est là

derrière vous, livre qui doit être un peu épuisé, avec beaucoup de tableaux peu

connus.

Vous

l'avez rencontré, Picasso ?

Non. J'aurai dû, mais enfin...

Vous

parlez beaucoup du corps de Picasso, vous dites qu'il aimait se mettre torse

nu.

Ça a été un des premiers à se

montrer torse nu, et surtout le fameux torse nu à Moscou, après le discours de Radek. Il n'en pouvait plus, c'était l'attaque stalinienne

contre Joyce et Picasso, donc il n'en pouvait plus, et il s'est mis torse nu sans

rien dire. Voilà. Un geste fou.

Et puis, les fameuses photos dans

son atelier en 1915, habillé, puis torse nu, et ce qu'il faut regarder, c'est

pourquoi il a fait ça, avec ses œuvres accrochées au mur. Parfois des guitares

préparées, etc. Tout cela en musique. Ecce

homo, c'est-à-dire, voilà mon corps. Ça, évidemment, Braque n'aurait jamais

pu le faire, ni d'ailleurs aucun autre artiste. Le défi tauromachique à

l'appareil. « J'ai compris la photographie, je peux mourir. » Attention, ça va

très loin. La photo, c'est la mort. C'est traverser la mort. Et ça, c'est très

étonnant. C'est une sorte de métaphysique avec son corps. Voilà.

À

Vauvenargues, au pied de la montagne Sainte-Victoire, dans son château, il lui

arrivait souvent de recevoir ses amis dans sa vaste salle de bain, lui étant

dans sa baignoire. On imagine la scène.

Je vous disais que Genet est pour

moi un écrivain aristocratique, et un écrivain du Royaume. Même chose évidente

chez Picasso, c'est-à-dire les châteaux, l'aspect absolument royal de sa

personnalité. Mais ça ne se décide pas. Qu'il ait été communiste est une des

choses les plus comiques de l'histoire. Mais on sait pourquoi, on lui a refusé

la nationalité française en 1940. Dangereux anarchiste. Mais il a toujours rêvé

de vivre dans... oui, oui, à la Louis XIV, à la mousquetaire, le peintre des

mousquetaires. Il adorait ça.

Puis,

de se faire enterrer comme cela, juste au pied de la Sainte-Victoire... Quel

hommage à Cézanne aussi.

Oui, voilà, ce sont les rois. Les

rois, les vrais. Les autres sont faux.

Vous

évoquiez tout à l'heure le film réalisé avec Laurène L'Allinec, Les Demoiselles

d'Avignon, en 1988. Puis viennent après

celui-ci deux autres, La Porte de l'Enfer en 1991 et Interlocution en

2005, avec Dominique Rolin.

Absolument. C'est filmé dans son

appartement.

Le

film commence ainsi. Vous entrez dans le cadre et vous dites d'une voix un peu

forte : « C'est beau le cinéma...tographe. » (Rires

de Philippe Sollers). Avec Laurène L'Allinec, est-ce

que c'est comme avec Fargier ? C'est-à-dire, est-ce

que les projets de films naissent comme ça dans une discussion, ou rien n'a

vraiment été décidé auparavant ? Ça se passe ainsi ?

Exactement. C'est l'amitié qui

débouche sur un intérêt ponctuel, commun, comme dans le film avec Dominique

Rolin, c'est une improvisation avec de la musique que j'envoie de temps en

temps. Ou une récitation de La Fontaine.

Je

fais un flash-back un instant sur La Porte de l'Enfer.

Vous ne m'avez rien dit sur La Porte du Paradis à Florence ?

Qui m'a beaucoup impressionné. Mon

premier voyage en Italie, très tôt, où je reste assez longtemps à Florence. La

Porte du Paradis de Ghiberti, et surtout le Baptistère de Saint-Jean, où Dante

a été baptisé. Il y avait une inscription d'ailleurs, du Pape Paul VI. Bien

qu'il ait dit beaucoup de mal des papes, Dante a fini par être considéré comme

canonique. Et c'est Benoît XV qui a écrit cet éloge sur Dante que j'ai publié

dans L'Infini. Un fameux texte pas

assez connu.

Benoît XV, le Pape qui s'est fait

traiter de tout parce qu'il a dit aux Français et aux Allemands de la Guerre de

1914, si vous continuez comme ça vous allez produire un événement effrayant en

Europe... Ce qui a eu lieu, puisque Hitler est venu dans la foulée, et en 1917

il y avait déjà Monsieur Staline dans ses œuvres, ou un peu plus tard.

Mais enfin, Benoît XV oui, c'est

un Pape méconnu. Il meurt de chagrin en 1921, parce que l'Europe ruisselait de

sang. Alors il se faisait traiter de pape boche par les Français, et de traître

par les Allemands. Alors qu'il était la raison même. Je me demande toujours

pourquoi on célèbre la guerre de 1914-1918.

Il y avait un Anglais l'autre jour

avec qui je discutais qui me dit : « ah oui, il y a une polémique maintenant en

Angleterre sur le fait : cette guerre était-elle nécessaire ? » Et en effet,

personne ne m'a jamais expliqué pourquoi cette guerre était nécessaire, parce

que le reste s'en suit, ce n'est pas la peine d'insister.

Cette boucherie était-elle

nécessaire ? Pourquoi ? Je n'ai jamais trouvé quelqu'un pour me

l'expliquer. Il faut se mettre au garde-à-vous, saluer, commémorer l'héroïsme

des Poilus, etc.

Les

fusillés pour l'exemple...

Ça me fait vomir.

Allez,

revenons à Interlocution et à Dominique Rolin. Il y est question de

musique, on vous voit mettre de la musique, des CD, il y est question de

poésie, de La Fontaine, d'un « T », de la lettre T. Vous lui lisez quelques

vers.

« Tenez-vous lieu de tout, comptez

pour rien le reste », alors ça c'est Les

deux Pigeons s'aimaient d'amour tendre, c'est là. Oui. (Philippe Sollers cherche dans sa mémoire)

«... voulez-vous voyager ? Que ce soit aux rives prochaines ; soyez-vous l'un à

l'autre un monde toujours beau, toujours divers, toujours nouveau ; Tenez-vous

lieu de tout, comptez pour rien le reste. » Voilà.

Ça c'est, lorsque l'on écoute un

peu, en effet, « T ».

Le

« T », oui. Et donc là, il est question de musique, parce qu'à un moment, je

crois, c'est Gould que vous lui...

Oui, c'est Gould qui joue du

Haydn.

Mozart,

qui appelait Haydn Papa.

À qui il a dédié ses quatuors.

Parce qu'on ne peut pas faire mieux comme quatuors que Haydn. On a demandé à

Haydn lorsqu'il était à Londres, très chagriné d'apprendre la mort de Mozart,

s'il écrirait un quintette. Il a dit non, le quintette je ne touche pas, c'est

Mozart, hein, attention. Quintette avec clarinette... les quintettes de Mozart

sont admirables, là il faut un instrument de plus. C'est là où l'alto devient

quelque chose d'autre que dans le quatuor.

L'amitié entre Haydn et Mozart est

une chose tout à fait extraordinaire. C'est très peu courant. Très peu. Grande

admiration réciproque. Haydn est présent un matin chez Mozart, à dix heures,

lorsque Mozart va faire répéter Cosi fan tutte. Il

l'a reconnu, Haydn a dit tout de suite au père de Mozart, vous avez à faire à

quelqu'un d'absolument exceptionnel. Donc amitié, admiration réciproque,

rarissime.

Et

là, il est question de ce que l'on entend avec Dominique Rolin.

C'est-à-dire de l'amour.

C'est-à-dire

de l'amour.

Tout simplement !

On sait qu'on aime quelqu'un si on

peut écouter assez longtemps ensemble la même musique. Il y a deux critères :

c'est la marche dans la rue avec quelqu'un - c'est elle qui me disait cela,

très justement d'ailleurs - on se prend par le bras, et on marche. Et le fait

de passer une heure ou deux à écouter de la musique en se taisant, forcément,

parce qu'on ne parle pas pendant qu'il y a de la musique. Voilà. Et puis le

reste, ça veut dire que chacun travaille de son côté.

Oui,

bien sûr. Qu'est-ce que vous écoutez en ce moment ? De la voix ? De l'instrument

?

Bien, j'ai tendance à écouter

toujours la même chose, c'est restreint vraiment. Mais j'écoute de

l'instrument. J'en écoute moins parce que j'ai moins de partenaires pour me

taire en écoutant de la musique. Il faut être plutôt deux, pour que la musique

résonne, comme elle doit résonner. Il faut quatre oreilles si vous voulez.

Vous

jouez du piano ?

Oui, vaguement, je pianote. Mais

pas vraiment. Je peux vous imiter Blue

Monk, par exemple.

C'est

vrai, je ne vous ai jamais entendu parler de jazz.

Très important. J'ai une

collection tout ébréchée, là, dans un coin, à la campagne, de 78 tours que

j'achetais à l'époque. Ça a été pour moi une révélation fulgurante. Ah oui ! La

venue de Louis Armstrong, j'ai douze ans ou treize ans, à Bordeaux, a été pour

moi un éblouissement. Je voulais jouer de la clarinette, mais mes parents ne

m'ont pas offert de clarinette - tant mieux, parce que là, je jouerais très mal

de la clarinette, mais peu importe... J'écoutais aussi Mezz Mezzrow, Really the blues,

oui. Là, j'ai une collection de disques tout à fait impressionnante. Voilà,

surtout les Armstrong, Ella Fitzgerald, Charlie Parker. Et Monk, bien sûr.

Plus

tard Coltrane ?

Je n'aime pas beaucoup le saxo. Je

sais que beaucoup de choses se passent là. Non. C'est le piano renversé, de

telle sorte que le piano n'est plus le piano. Ou alors, Lennie Tristano, par exemple. Ou ce géant ! Qui s'appelle Thelonious, Sphere - deuxième

prénom - Monk. Ses parents lui ont donné un deuxième prénom qui s'appelle « Sphere ».

Il y a des témoins qui racontent

que Mozart jouait du piano quand il arrivait, il improvisait, il écrivait au

dernier moment, ce n'était plus du piano, c'était autre chose. Les instrumentistes

qui arrivent à dépasser complètement l'instrument pour être dans leur propre

monde, c'est rare. Monk ou Gould, dont vous connaissez les enregistrements

visuels, la mâchoire jouant du clavier, le fredonnement qui gênait les

enregistreurs. Il n'y en a qu'un autre qui fait ça, c'est Pablo Casals -

admirable instrumentiste, où le violoncelle devient tout à fait autre chose.

Les Suites de Bach par exemple. Extraordinaire ! Dépassement de l'instrument.

Pareil pour la voix, chez Bartoli, chez Billie Holiday ou chez Ella Fitzgerald.

Revenons,

si vous voulez, à vos films, les derniers, ceux réalisés avec G.K. Galabov et Sophie Zhang.

Oui.

Il

y a le film Vers le

Paradis (DVD Desclée de Brouwer, 2010), suivi d’une conférence que vous prononcez aux Bernardins en

2009. Il y a La Révolution Catholique,

en 2010. Il y a Les Voyageurs du Temps, L’Éclaircie et Médium. Sur ces cinq films, trois reprennent le

titre de trois de vos romans, à savoir Médium, L’Éclaircie et Les Voyageurs du Temps.

Oui, comme je vous le disais tout

à l'heure, ce sont des prolongements.

Vous les pensez comme ça, vous les réalisez comme ça ?

Oui, absolument. Le dernier, c'est

pour faire rentrer Venise dans Versailles, et Versailles dans Venise. Comment

faire ? Ça se fait de façon musicale. Tout d'un coup, en haut des escaliers de

Versailles, qui sont sublimes, apparaît Bartoli. Après ça, il y a les bateaux,

je ne sais pas quoi à la fin...

Cecilia

Bartoli apparaît aussi dans La Révolution Catholique...

C'est un amour. C'est un génie !

Maintenant elle a 48 ans, elle va chanter Rossini, c'est plus facile. C'est une

très grande mezzo. Très cultivée ! Déchiffrant les partitions inconnues, etc.

C'est une fille absolument géniale.

Elle peut tout faire : elle peut aller

très bas, elle peut crier très haut. Elle a elle-même fait enregistrer ses

cordes vocales. Elle a travaillé sur l'image qu'elle recevait de ses cordes

vocales. Donc elle se considère comme un instrument de ses cordes vocales.

Voilà.

C'est le contraire du concert

romantique ! On n'est pas en avant de l'orchestre. L'orchestre n'est pas là

pour que la diva règne... Elle est avec son orchestre, exactement... Si vous

voyez des images d'elle, elle lance son orchestre comme un musicien de jazz,

justement... elle tape du pied et hop ! C'est parti. Elle est à l'intérieur

comme un instrument, parmi d'autres instruments.

Et

la Callas, c'est une voix que vous avez ou que vous écoutez ?

J'ai horreur de ça.

Ah

bon ?

Ah oui, je déteste ça. Ce n'est

pas grave.

Ah

bon, ce n'est pas grave... Puis comme opéra que vous avez utilisé, il y a Don Giovanni dans La Révolution Catholique,

que vous réalisez en 2010. L'attentat contre le Pape Jean-Paul II, Pape qui a

joué un rôle très important dans la chute de l'URSS.

Très important. J'ai raconté

souvent que j'étais à New York à l'époque, à l'Université de New York dans le

département, comment on dit... French and Italian. Il

faut être américain pour mettre dans le même sac le français et l'italien. Et

donc je téléphone à Julia à Paris, qui me dit : « Il vient de se passer un truc

étonnant : il y a un polonais qui vient d'être élu Pape. » Je me tourne vers le

chairman - un honorable correspondant de la CIA bien sûr, qui surveillait tout

ça -, et je lui dis, « ah ! Il vient de se passer quelque chose

d'étonnant, il y a l'élection d'un Pape polonais. Il me regarde comme ça, et il

me dit : « So what ? So what ? » Et il y avait d'autres rapports

de force.

Solidarnosc.

Oui, la Pologne... Jean-Paul II

avait vingt ans au moment du pacte stalinien-nazi. C'est un saint, maintenant,

qui m'a béni à Rome lorsque je lui offre mon livre sur la Divine Comédie de Dante. Il faut perdre l'habitude de dire «

pacte germano-soviétique ». Il faut l'appeler par son nom : le pacte

stalino-nazi.

J'étais

en Pologne, l'été 1982, j'ai photographié à Czestochowa des événements très

violents, la police frappant des vieilles femmes qui vendaient des badges du Pape.

Czestochowa est ce lieu de pèlerinage - l'équivalent de Lourdes.