|

|

Philippe Sollers, Ré, août 2011

|

Philippe Sollers

Passion de

Lacan

Lacan se définissait lui-même comme un des derniers self-made-man, une sorte de saint imparfait

qui, pour cette raison, s’obstinait à en susciter d’autres au sein de la

psychanalyse. Freud ayant fondé le seul vrai couvent, la seule véritable école

ou société secrète, sa découverte serait sans cesse recouverte, amoindrie,

détournée, par le conformisme ambiant, les intérêts locaux, la routine. Un

moine français bizarre et zen se lève donc et parle : Lacan. "A la vérité, le saint ne se croit pas de

mérites, ce qui ne veut pas dire qu’il n’ait pas de morale. Le seul ennui pour

les autres, c’est qu’on ne voit pas où ça le conduit." Et

encore : "Plus on est de

saints, plus on rit, c’est mon principe, voire la sortie du discours capitaliste

- ce qui ne constituera pas un progrès, si c’est seulement pour certains."

Plus de

vingt-cinq ans après ces propos, le discours capitaliste bat son plein, et

s’appelle mondialement souveraineté de la Technique. Que devient la

psychanalyse dans ces conditions ? De plus en plus ce que laissait

présager son sommeil anglo-saxon. Réduction du langage à la communication,

adaptation de l’individu à l’entourage social, évacuation de l’Histoire, accent

mis sur les "relations humaines",

gommage de l’inconscient comme de la sexualité. Marx a engendré une gigantesque mafia policière, Freud un continent d’éducateurs

commerçants. "Le pharisien et le

boutiquier ne nous intéressent que pour leur essence commune, source des

difficultés qu’ils ont l’un et l’autre avec le langage." Voilà,

nous sommes à Rome, en septembre 1953. La conférence de Lacan s’intitule "Fonction et champ de la parole et du langage".

Sa navigation solitaire commence. Il sera l’hérétique majeur de l’église

analytique, le diable, l’empêcheur d’interpréter en rond, le fauteur de

scission, le dérangeur, le questionneur, l’emmerdeur. Exclu de la communauté,

il osera se comparer à Spinoza. On lui reprochera tout : sa dégaine, son

insolence, sa culture philosophique, son franc-parler, ses fameuses "séances

courtes", son séminaire ouvert à tous, le désordre qu’il introduit dans

l’université comme sur les divans, sa vie de grand bourgeois cynique, ses

saillies incessantes contre la moutonnerie générale, bref son style. Quelqu’un

qui dit "je", et de

cette façon, quel blasphème ! Pour qui se prend-il ? Un nouveau

Christ ? Pas loin, d’ailleurs les allusions abondent. Nous serions tous

plus ou moins aliénés à l’image de l’enfer des névroses, des perversions, des

psychoses et les traitements chimiques seraient des pansements sur une jambe de

bois. Tout serait fait, à chaque instant, pour oublier la science de la censure

introduite par Freud, et biologiser ainsi l’essence de l’être parlant qu’on

appelle l’homme (désormais fabricable, comme chacun sait). Le plus étrange,

dans cette volonté d’obturation, est de constater l’inattention portée au

langage lui-même, à ses tours et détours, à sa nervure, à sa ponctuation

physique. "La parole est un don

du langage, et le langage n’est pas immatériel. Il est corps subtil, mais il

est corps." Et Lacan de nous montrer les mots en actions dans des

images corporelles, grossesse de l’hystérique, labyrinthe du névrosé

obsessionnel, blasons de la phobie, énigmes de l’inhibition, charmes de

l’impuissance, oracles de l’angoisse, armes du caractère, sceaux de

l’autopunition, déguisements de la perversion. L’hystérie se déchiffre comme

des hiéroglyphes, les rêves aussi, et tout ce qui paraît hermétique peut être

éclairé par celui qui sait écouter, interrompre, ponctuer, répondre, lire. Ce

qui est enchevêtré, criant ou obscur, l’exégèse, dit Lacan, le résout. Les

équivoques peuvent être dissoutes, les artifices absous par la "délivrance du sens emprisonné". Résoudre, dissoudre, absoudre : il

s’agit donc, dans la cure, d’une mise en liberté. Evidemment, si je n’aime pas

ma propre liberté, je n’aimerai pas non plus celle de l’autre. Il le sentira,

m’en voudra, me trompera, feindra, s’éternisera, sans prendre la porte de son

destin qui lui est pourtant largement ouverte. Lacan insiste : l’analyse,

dans sa racine, est "révélation

du palimpseste, mot donné du mystère, pardon de la parole". On

comprend qu’à l’époque (l’année de la mort de Staline) son sermon enflammé soit

tombé à plat. Cinquante ans pour comprendre, ce n’est pourtant pas énorme. On

l’a vu pour Hegel, Nietzsche ou Freud, on le verra pour Heidegger (dont il

arrive à Lacan de louer "la signifiance souveraine"). Périodiquement,

il faut bien que quelqu’un se dévoue, à ses risques et périls, pour reprendre

les choses d’un peu plus haut. Combien de temps encore avant qu’Acheminement

vers la parole, de Heidegger, soit vraiment lu ? Mais qu’est-ce

qui est vraiment lu ? La Bible, Homère, Parménide, Héraclite, Empédocle,

Platon, Aristote, Shakespeare, Sade, Lautréamont, Rimbaud, Mallarmé,

Joyce ? Vraiment ? Vous êtes sûrs ?

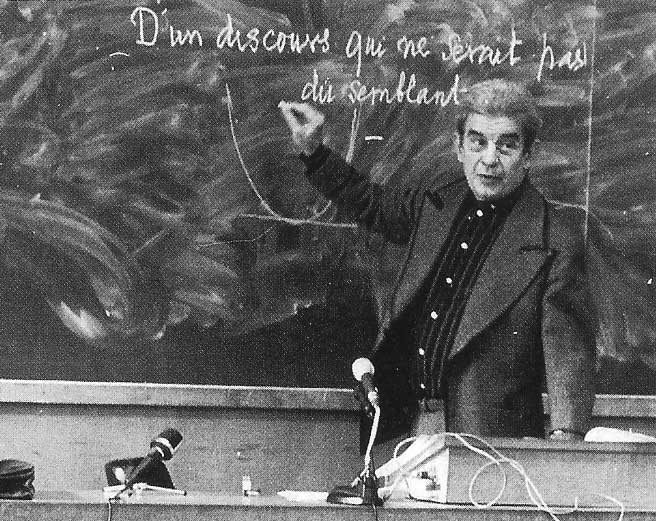

Lacan était passionnant, voilà ce

que je veux dire. Il est dommage que ses séminaires, à Paris, n’aient pas été

longuement filmés : sa manière de faire corps avec ce qu’il disait était

fabuleuse. La voix, les raclements de gorge, les retours, les digressions, les

sarcasmes, les envolées, les piétinements, les soupirs, tout était musicalement

intéressant. Du grand théâtre. La vie est un théâtre. Les anciens du "séminaire" savent quel plaisir

c’était d’aller entendre l’improbable, le surprenant, l’insolite, l’inquiétant,

le dérapant, le sidérant Lacan. L’écrit ne le révèle pas dans les mêmes

proportions : il y a un embarras spécifique de Lacan par rapport à

l’écrit, une préciosité, un tarabiscotage, un charabia parfois inutile. Sa

parole est familière et percutante, son écriture nouée, empesée. À chacun de le traduire, et tout devient clair. D’autant plus que les

fulgurances ne sont pas rares : " Ce qui se réalise dans mon histoire (...) est le futur antérieur de ce

que j’aurai été pour ce que je suis en train de devenir. "Mais oui,

c’est exactement ça. Il y a une poétique de Lacan, comme il y a une poétique de

Freud, au sens le plus existentiel du terme. D’où les projections,

l’effervescence autour de lui, les légendes. Il ne

faut pas s’étonner que beaucoup de ses "élèves" (comme il disait) ou

de ses auditeurs libres se soient soudain retrouvés dans la rue en 1968.

L’Ecole normale supérieure n’en est toujours pas revenue, et le Panthéon, tout

près, a perdu beaucoup de son innocence. Un certain déchaînement verbal de

l’époque a eu Lacan comme agent secret. J’ai failli l’emmener en Chine, j’ai

tenté, avec un certain succès, de le transvaser de Gide en Joyce. Aurait-il

aimé m’allonger ? C’est probable. Je me suis contenté d’un hommage dans

son séminaire Encore : "Sollers

est illisible, comme moi." J’ai trouvé que ce n’était pas vrai,

mais que ça n’avait aucune importance. De temps en temps, des formules de lui

traversent mon horizon, le "parlêtre", par exemple, ou bien "Dieu est inconscient", ou "La Femme n’existe pas", ou

"Il n’y a pas de rapport sexuel".

Je me souviens des dîners près de chez lui, au restaurant La Calèche :

jamais une banalité dans la conversation, pas un seul cliché, l’éveil. Lacan,

paraît-il, pouvait être odieux. Je l’ai toujours trouvé, quoique parfois

exaspérant, extraordinairement sympathique. De qui peut-on se demander :

"Qu’est-ce qu’il va pouvoir dire

aujourd’hui ?" Le mot, l’esprit. Lacan ne se contentait de

rien, n’était jamais satisfait, voulait sans cesse tout recommencer, et c’est

la raison pour laquelle j’aime revoir sa signature sur mon exemplaire de

l’édition originale des Écrits :

"On n’est pas si seuls, somme

toute."

Philippe Sollers

Discours Parfait,

p.338-341

|