|

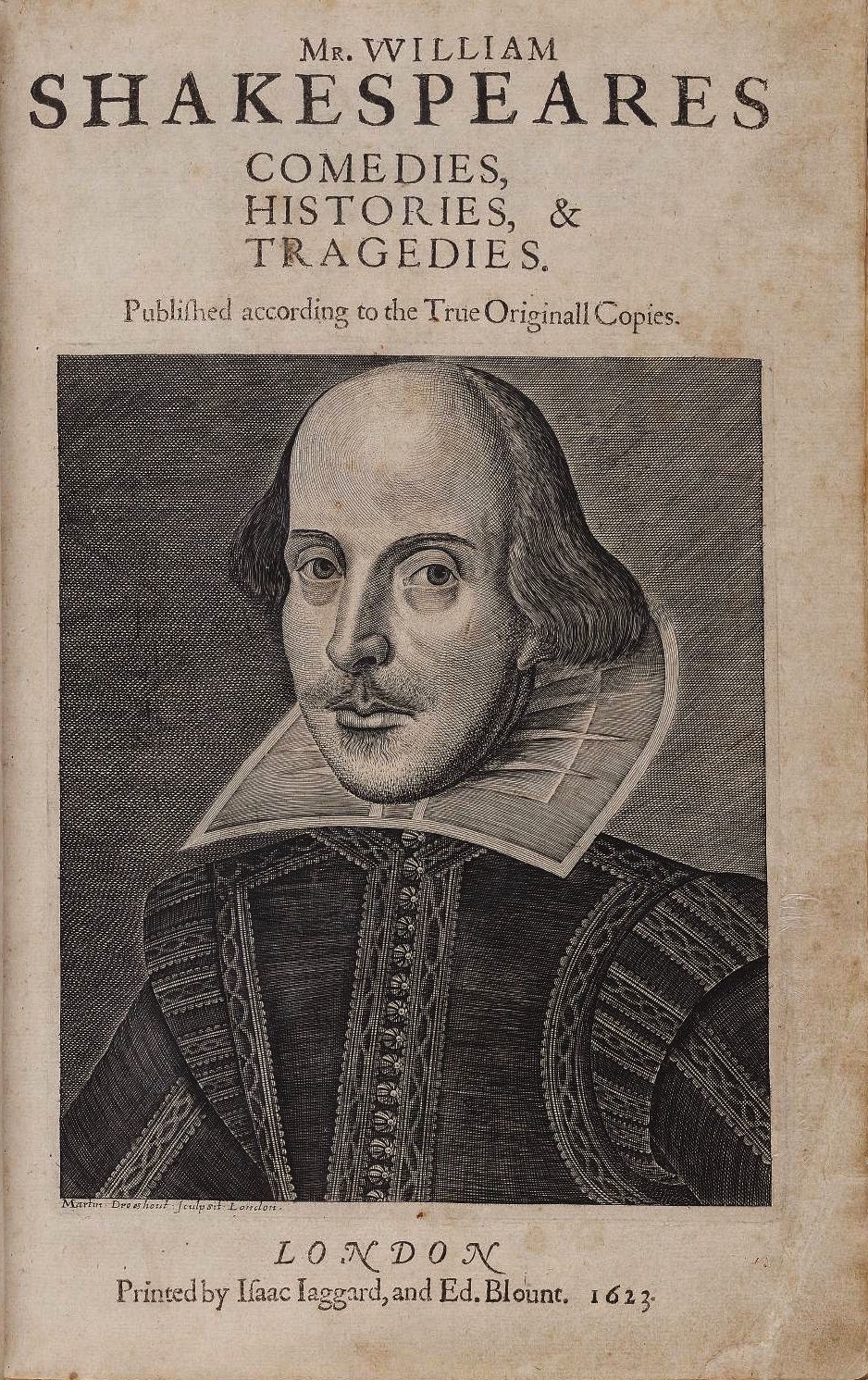

Féerie de

Shakespeare

Merveilleuse Pléiade : à gauche, le

texte anglais de Shakespeare, à droite la traduction française. Vous entendez

la musique d'une oreille, vous la déchiffrez de l'autre. Vous êtes au Théâtre

du Globe, sur une autre planète. Les tragédies vous empoignent, les comédies

vous tournent la tête. Shakespeare est comme Dieu : il fait ce qu'il veut.

Reste le problème des traductions, même

si la plupart sont excellentes. Shakespeare accumule les répétitions, les

allusions, les jeux de mots sexuels, les roulements de rythmes, les

travestissements, les troubles d'identité, les équivoques. Fallait-il

transformer La Mégère apprivoisée en Le Dressage de la rebelle ? « Mégère » est très péjoratif pour une

jeune fille à marier, d'accord, mais « dressage » est trop animal. Cette Katherina, au caractère insupportable, deviendra moins

mégère que les autres, douces et sensibles, et c'est la surprise de la pièce.

Nous sommes en Italie (comme souvent chez Shakespeare), et cette « chatte

sauvage » est une furie. Elle contredit tout le monde, à commencer par son

père. C'est l'esprit de vengeance personnifié. Elle déteste les hommes, mais en

voici un qui, par intérêt, relève le défi, et se montre plus fort qu'elle pour

la réduire et la séduire. Il va dire le contraire de tout ce qu'elle dit. Elle

voit le soleil, il voit la lune. Elle trouve qu'il fait chaud, il répond qu'il

gèle, et ainsi de suite, négation de la négation. Inutile de préciser que cette

démonstration délirante et drôle est d'une misogynie scandaleuse. Ailleurs,

dans Peines d'amour perdues, les

femmes prennent leur revanche : « Les langues des filles moqueuses sont aussi

effilées que le tranchant invisible du rasoir. » Ecoutez cette princesse : « Il

n'est de meilleur jeu que de se jouer du jeu des autres, en retournant leurs

tours contre eux. » La guerre des sexes et la comédie des erreurs ne

connaissent pas de trêve.

|

| Rubens, Vénus et Adonis, 1635 |

Shakespeare n'est pas comique comme le

sera Molière (insurpassable sur ce point), mais divinement fou. Féerie noire (Macbeth). Féerie blanche (Le Songe d'une nuit d'été). Un homme qui

tient le coup face à l'acrimonie féminine, ça ne se rencontre pas tous les

jours, mais c'est encore plus impressionnant s'il s'agit de la reine des fées, Titania, elle «dont l'été est l'empire ». Obéron, le roi, pour se venger d'elle, lui fait administrer

une drogue qui va perturber sa vue au point de la rendre éperdument amoureuse

d'un homme transformé en âne, Bottom (on retrouve

étrangement ce « Bottom » chez Rimbaud). Samuel Pepys écrit bêtement, en 1662 :

« C'est la pièce la plus insipide et ridicule qu'il m'a été donné de voir dans

ma vie. » Pauvre Pepys, débordé par la fantaisie des fées qui traversent les

collines, les vallons, les ronces, les buissons, les parcs, les enclos, les

flammes, les flots et dont les noms sont Fleur de Pois, Toile d'Araignée,

Phalène, Grain de Moutarde ! Pauvre spectateur, ahuri par Puck, qui peut «

enrouler une ceinture autour de la Terre en quarante minutes » ! Comment

résister à la sublime musique de Purcell, The Fairy Queen ? Une reine

amoureuse d'un âne! Quel tableau! Mais la musique est là pour « ensorceler le

sommeil ».

Tout est musique chez Shakespeare, et

c'est d'ailleurs la conclusion du Marchand de Venise, pièce qui n'en finit

pas d'alimenter les commentaires et les controverses. Shakespeare était-il

antisémite? Son Shylock n'est-il pas l'incarnation du culte de l'argent, cruel

et buté? Ecoutons son intervention célèbre : « Un Juif n'a-t-il pas des yeux ?

Un Juif n'a-t-il pas des mains, des organes, un corps, des sens, des désirs,

des émotions? N'est-il pas nourri par la même nourriture, blessé par les mêmes

armes, sujet aux mêmes maladies, guéri par les mêmes moyens, réchauffé et

refroidi par le même hiver et le même été qu'un chrétien ? Si vous nous piquez,

est-ce que nous ne saignons pas? Si vous nous chatouillez, est-ce que nous ne

rions pas ? Si vous nous empoisonnez, est-ce que nous ne mourrons pas? Et si

vous nous outragez, ne nous vengerons-nous pas? »... En réalité, ce Shylock a

été insulté sans arrêt par ces patriciens vénitiens qui sont bien obligés de

recourir à lui lorsqu'ils ont des dettes. Le mélancolique Antonio a besoin de

lui? Qu'il signe donc ce billet pour trois mille ducats : Shylock, s'il n'est

pas remboursé, pourra prélever sur lui « une livre de chair blanche, à découper

et à prendre dans la partie du corps qui lui plaira ». Personne n'a osé le

dire, mais il est évident que Shylock est amoureux d'Antonio (beaucoup trop),

de même, toujours à Venise, qu'Othello est trop sensible au charme du vénéneux Iago. Il veut de la chair, pas de l'argent, Shylock, erreur

fatale, que sa propre fille, Jessica, éprouve comme un « enfer », au point de

le trahir en lui volant ses bijoux, et en s'enfuyant avec un Vénitien de

charme. Shylock sera condamné, mais sa légende traverse les siècles (on le

retrouve dans Opération Shylock, le

plus beau roman de Philip Roth). Son problème est simple : il est sourd, il

n'entend pas la musique. Il persiste, contre toute raison, à réclamer sa livre

de chair à découper sur le bel Antonio, mais, dit le tribunal, sans verser une

goutte de sang, exploit impossible.

Bien entendu, Freud rôde dans les

parages, car la pièce, extrêmement subtile, met en scène le thème des « trois

coffrets », déjà repérable dans Le Roi

Lear. Voyons ça : la belle Portia épousera le

prétendant qui saura choisir le bon coffret. Le premier est d'or, et porte

l'inscription « ce que beaucoup désirent ». Le deuxième est d'argent, et ce

sera « selon son mérite ». Le troisième est de plomb, et prévient celui « qui

risque tout ce qu'il a ». Les prétendants, y compris « le roi du Maroc», sont

idiots. L'un choisit l'or, l'ouvre, et découvre à l'intérieur une tête de mort.

Celui qui choisit l'argent tombe sur une tête d'idiot grimaçant. Mais voici Bassanio, aimé en secret de Portia,

l'homme pour lequel Antonio a demandé trois mille ducats à Shylock. Il prend le

coffret de plomb, bien joué, il gagne le portrait de la belle. Moralité :

l'argent n'est rien, l'amour est tout.

Philippe

Sollers

William Shakespeare, Comédies (tome I), édition publiée sous la direction de Jean-Michel Déprats et Gisèle Venet, Gallimard, 2013

LE NOUVEL OBSERVATEUR 24 OCTOBRE 2013 - N° 2555

|