|

La société du génie

|

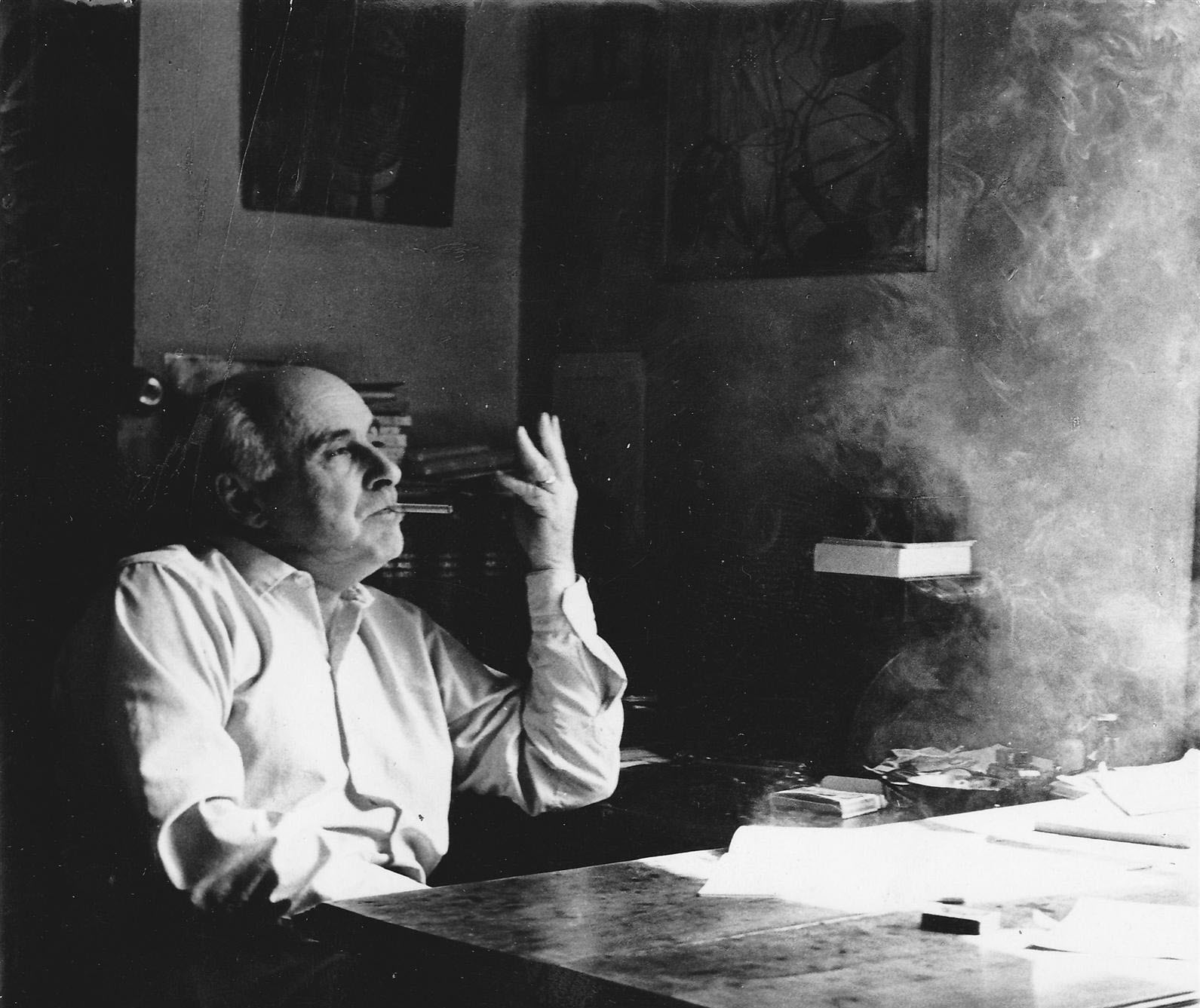

| Francis Ponge |

Je revois

le moment de ma première lecture de Ponge, à quinze ans, dans une étude du soir

surchauffée, au hasard d’une anthologie de la poésie française. Quelque chose

d’autre, de vraiment autre, se passait soudain sur la page. Poésie ? Non.

Un escargot ! Prose ? Non plus, à cause de cette drôle de reptation

des mots en train de devenir plus concrets que l’escargot lui-même. J’avais

l’impression d’une hallucination à l’envers. Je venais de lire les

surréalistes, et le retour à la pluie, au cageot, à l’orange, à l’huitre,

jouait comme une passe de désenvoûtement.

Quelques

années plus tard, autre hasard : j’habitais boulevard Raspail, en face de

l’Alliance Française. Des conférences de littérature étaient annoncées :

Francis Ponge. Il n’y avait qu’à traverser la rue. C’est donc là que j’ai

rencontré, entendu, avec deux ou trois amis (on allait vers la fondation de Tel

Quel), au milieu d’étudiants étrangers qui ne connaissaient sans doute pas

leur chance, un des plus grands poètes français. Un jour, il s’est mis à lire les

Hirondelles. C’était inouï.

Nous

sommes vite devenus amis, je repense aux heures de conversations chez lui, rue

Lhomond. Ponge, à l’époque, était très seul, pauvre, son souci était celui de

la transmission, le moment des "œuvres complètes" était loin, il

craignait d’avoir travaillé pour l’ombre. Et en même temps, très sûr de lui,

"tremblement de certitude". J’ai été heureux de publier certains de

ses plus beaux textes, l’Asparagus, par exemple : "Ainsi

l’asparagus étend-il ses tapis, ses tamis superposés, ses tapis étagés, ses

palmes protectrices"...

Tout

lecteur intérieur des Illuminations et de Connaissance

de l’Est entre dans Ponge sans difficultés et peut s’y reposer à

loisir. Le Parti pris des choses est ainsi, avec la

Rage de l’expression, comme un atelier de réparation de l’invention

rhétorique. Pourquoi réparation ? Quelque chose avait explosé ? Sans

doute. Et rien aujourd’hui ne me parait plus touchant que ces notes de Ponge,

communiste et résistant, en 1941, dans le Midi, lorsqu’il prend la décision,

face à l’irrationalisme nazi, de lutter pour la philosophie des Lumières. On

trouve trace de cette décision dans l’exergue inattendue de Voltaire à la

Nouvelle Araignée : "Au lieu de tuer tous les Caraïbes, il

fallait peut-être les séduire par des spectacles, des funambules, des tours de

gibecière et de la musique."

Paralysie,

aphasie : voilà comment Ponge voit la société et l’histoire. D’où la

fameuse déclaration :" Le monde muet est notre seule patrie." Le

dégoût, la répulsion violente au contact de l’emphase et des atrocités

humaines, font de lui un humaniste pour temps de terreur. Ne pas mentir. Ne pas

céder à la psychologie, à la démagogie, au sentimentalisme, au

"ronron", au "manège", qui voilent la beauté évidente du

moindre objet et de sa présence supérieure à tous les discours.

Il y a une

imposture poético-philosophique : mais on peut toujours se dérober,

repartir de plus bas, modestement, orgueilleusement ; faire entendre le

silence, la corde pincée, la couleur, la saveur. Il y a du Webern chez Ponge.

On creuse l’écoute, on affine l’œil, on ouvre le dictionnaire, ce trésor.

L’abricot ? "Deux

cuillerées de confiture accolées." "La palourde des vergers. "

"Nous mordons ici en pleine réalité accueillante et fraiche."

Difficile de manger un abricot sans penser, à un moment ou à un autre, à ces

formules elles-mêmes mangeables. "Un immense pétale de violette bleue".

Et cela

est vrai aussi du mimosa, de la guêpe, de l’oeillet,

ou encore du cheval et de la chèvre (une simple chèvre recommence la vie après

la guerre et les camps, la sculpture de Picasso vient là en écho visible).

Grâce au Carnet du bois de pins, apprenez à être seul dans le Sud

vibrant. Ouvrez les yeux sur le ciel de la Mounine :

"Le ciel n’est qu’un immense pétale de violette bleue." Le sujet

humain a subi une répression et une déportation sans précédents, il ne tient

plus qu’à un fil - les figures de Giacometti. Chaque geste, chaque pas est

problématique, héroïque. Saura-t-il même se laver les

mains ? En éprouver un plaisir naïf, délicieux, comme s’il venait

d’échapper au néant ? Et voici le Savon, un des ballets les

plus "fous" de Ponge, petit opéra baroque en ébullition, danse gaie.

Il n’y a

pas de petits sujets, ou plutôt la moindre chose, la moindre syllabe, peuvent

nous transporter, d’un coup, dans des dimensions inconnues et paradisiaques. Le

Pré, le Verre d’eau... Bien entendu, Ponge a beaucoup médité

sur La Fontaine, et son ambition (la plus déconcertante, la plus à

contre-courant, et peut-être la plus actuelle) aura été d’arriver à des

condensations simples et mémorables, dictons, proverbes, moralités. Le vrai

"post-moderne", en un sens, c’est déjà lui, Lautréamont et

Montesquieu mis sur le même plan, sans coupure, de même que Rimbaud et

Malherbe, Picasso et Chardin. Retour en arrière ? Néo-classicisme ?

Je m’en veux de l’avoir pensé lorsque nous nous sommes perdus de vue. Mais le

"programme" de Ponge me paraît toujours juste : "Il faut

travailler à partir de la découverte, faite par Rimbaud et Lautréamont, de la

nécessité d’une nouvelle rhétorique. Et non à partir de la question que pose la

première partie de leur oeuvre." (My Creativ Method).

Cette

"nouvelle rhétorique" (qui évoque souvent la tentative de Joyce)

donne naissance à des catégories décalées : la réson,

plus fiable que la raison (les mots d’abord, les idées ensuite), et l’objeu (l’homme encombré d’images et d’objets se

met à jouer, comme automatiquement, avec eux). Proust : l’imparfait de

Flaubert renouvelle davantage notre vision du monde de Kant. Le Soleil

placé en abîme, dans cette visée, est un des sommets de Ponge, son

"grand œuvre" désespéré. Froidement, il n’a pas hésité à avouer ses

tâtonnements, ses divagations, ses délires, ses impasses. Il est bien le seul

poète à avoir démystifié l’inspiration poétique, à avoir osé montrer ses

brouillons. Les esquisses de Ponge : ses croquis, ses encres, ses

trouvailles de traits, ses répétitions acharnées.

Je pense

que, pour son tombeau, Ponge eût aimé de la musique : celle de Rameau.

Rameau : "L’artiste au monde qui m’intéresse le plus profondément."

(La Société du génie). "C’est la fronde du dix-huitième siècle

français qui a lancé, dans l’éther intersidéral, ce caillou.".

Cher

Francis Ponge, j’ai été frondeur à vos côtés lorsque cela était nécessaire,

nous avons écouté ensemble les attaques rythmées de Rameau, je vous laisse donc

la parole, que vous me permettrez simplement, selon la tradition, de

ratifier : "On allait, à travers Rameau et sa merveilleuse rigueur

dans la sensualité harmoponique, — vers Fragonard,

vers Sade, vers ce Mariage de Figaro où, dès les premières scènes,

grâce au travesti de Chérubin, l’on se trouve porté en pleine saison

paroxystique du libertin et du libertaire à la fois. "

Ainsi

soit-il.

Philippe

Sollers

Le

Monde du 09/08/88.

|